Gli scienziati ed il Regime fascista

Roberto Renzetti

1 – PREMESSA

Ho più volte fatto la storia della ricerca fisica in Italia attraverso la storia della Scuola di Roma, del gruppo di Fermi che operò in epoca fascista. Si trattava della rinascita di una scuola di fisica dopo 300 anni, dopo Galileo. L’entusiasmo che ponevo nel trattare tale vicenda mi aveva fatto mettere da parte il resto della ricerca scientifica che rappresenta nel suo insieme l’aspetto quantitativamente più rilevante. Dopo aver visto cosa facevano altri Paesi nel periodo compreso tra le due guerre, è utile dare un quadro, almeno nelle sue linee generali, di cosa accadeva in Italia.

Visto che la trattazione non è specialistica, salvo casi speciali, non vi saranno note che rimandano a quei testi da dove le notizie sono state tratte. Quei testi avranno invece posto in bibliografia dove oltre a testi specifici di carattere specialistico riporterò anche testi con impostazione generale che inquadrano il periodo storico in oggetto.

2 – LA RICERCA FISICA IN EUROPA SUL FINIRE DEL XIX ED AGLI INIZI DEL XX SECOLO

In estrema sintesi la situazione della fisica si presentava nei seguenti termini. Innanzitutto vi erano tre Paesi che avevano in mano gran parte della ricerca di punta. La Gran Bretagna era certamente la prima potenza scientifica per la quantità e la qualità dei lavori prodotti. La Germania veniva emergendo possente a partire dal momento della sua unità (1870) sostenuta anche da una importantissima eredità degli stati preunitari (anche se brevissimamente, occorre dire che fu la politica scolastica che da una parte permise alla Germania di crescere a fronte del declino sempre maggiore della Gran Bretagna: nel primo Paese la scuola divenne pubblica e sostenuta da una importantissima politica di borse di studio, mentre nel secondo era, come è ancora, affidata a College in gran parte privati che selezionano a priori in base al censo). La Francia, che pure aveva rappresentato dei momenti fondamentali nella ricerca (soprattutto durante e dopo la Rivoluzione che aveva dato vita a quelle Scuole Politecniche che ancora oggi sono un vanto per quel Paese), andava perdendo palesemente terreno. A questi Paesi ne vanno aggiunti altri. L’Austria-Ungheria aveva costruito una fecondissima scuola di fisica. L’Olanda, la Svezia, la Danimarca avevano sempre tenuto alto il livello della loro ricerca. Anche la Russia aveva una importante tradizione iniziata dalla illuminata Caterina. Mancavano e mancano certamente all’appello Spagna e Portogallo, i due Paesi in cui l’oppressione della Chiesa di Roma fu più forte (ma su questo tornerò quando parlerò dell’Italia).

La ricerca abbarcava tutti i più svariati campi, ma era centrata in problematiche che avevano portato a maturazione questioni cruciali.

L’elettromagnetismo era ad un punto fondamentale di maturazione. Tra l’altro l’ottica, che sembrava un capitolo chiuso su se stesso, ritrovò nuovo impulso dalla teoria di Maxwell (luce come fenomeno elettromagnetico). Particolarmente era restato aperto il problema che lo stesso Maxwell aveva individuato nella sua lettera a Todd pubblicata postuma: la necessità di evidenziare la presenza del supposto etere che doveva, nella teoria, essere “sostegno” delle onde elettromagnetiche; ciò sarebbe dovuto avvenire mediante esperienze che misurassero la velocità della luce su un tragitto andata e ritorno sulla Terra (in un caso il moto si sarebbe sommato a quello dell’etere, nell’altro sottratto, con il risultato che la velocità in oggetto avrebbe dovuto dare risultati diversi, di pochissimo, ma diversi). Su questa importante branca della fisica certamente i più grandi contributi venivano dalla Gran Bretagna e dalla Germania (anche l’Olanda si era innestata con i lavori di Lorentz, l’Austria-Ungheria con Doppler e Mach, la Francia con Poincaré). Sul finire del secolo XIX fa anche la sua comparsa la fisica degli USA (precedentemente rappresentata dai soli lavori di Franklin ed Henry). Il guardiamarina Michelson si recò a studiare a Berlino e lì realizzò l’esperienza auspicata da Maxwell: non si trovò la differenza prevista nella velocità della luce. Prima di lasciare gli USA un brevissimo cenno alle problematiche di questo Paese. Un gigante privo di mano d’opera. I problemi più urgenti erano di tipo tecnologico e su questo essenzialmente si lavorò: meccanizzazione del lavoro nei campi e nelle fabbriche. Questo portò a tecnologie avanzate in campo agricolo, nelle macchine utensili, nelle comunicazioni, nei trasporti che saranno poi alla base della forte crescita di quel Paese (uno dei tecnici più noti che merita di essere ricordato è Edison). L’Europa viveva problemi opposti: molte braccia e poco lavoro.

Naturalmente non mi dimentico di Guglielmo Marconi in Italia. Il problema è che il nostro non era uno scienziato ma un validissimo tecnico ed eccellente empirico. In nessuna storia della fisica è riportato il suo contributo ed egli stesso non ha lasciato nessuno scritto teorico in cui si capisse da dove partiva per fare le sue ricerche; restano solo i suoi discorsi in cerimonie ufficiali come “scienziato” del regime. Un vero scienziato che in Italia si occupò di elettromagnetismo, con un qualche successo e sulla scia dei lavori di Hertz, fu il bolognese Augusto Righi.

Altri studi avanzati ed alla frontiera erano quelli in termodinamica. Anche qui la Gran Bretagna (Joule, Maxwell, Andrews, Dewar,…), insieme alla Germania (Mayer, Clausius, Wien, Planck, …) ed all’Austria-Ungheria (Stefan, Boltzmann) erano i Paesi più avanzati (agli inizi del XX secolo si inseriranno i fondamentali contributi di termodinamica statistica dello statunitense Gibbs). Un problema che qui stava creando scompiglio era l’intersezione di queste ricerche con quelle di spettroscopia atomica iniziate verso la metà del XIX secolo dal tedesco Kirchhoff. Nessuna teoria veniva a capo dei dati sperimentali relativi al “corpo nero” oltre a non riuscire a comprendere il come si generassero le linee spettrali.

Sul finire del secolo insieme a queste “due nubi oscure” (esistenza dell’etere e risultato “negativo” dell’esperienza di Michelson; incapacità di spiegare il corpo nero) vi era un altro problema sperimentale alla ricerca di una spiegazione teorica: l'”effetto fotoelettrico”, scoperto da Hertz come disturbo sperimentale ma ancora sfuggente ad ogni spiegazione. Inoltre, in Gran Bretagna, J.J. Thomson aveva “scoperto” l’elettrone (1897) e ne aveva misurate carica e massa (è la prima particella che compare nel mondo della fisica). In Francia H. Becquerel aveva casualmente scoperto la radioattività (1896): un pezzo di minerale (sali di uranio) che gli era stato portato in regalo da un amico di ritorno dall’Africa, aveva la proprietà di impressionare lastre fotografiche. Sempre in Francia, Pierre e Maria Curie (di origine polacca) scoprono altri elementi radioattivi come il torio, il polonio, il radio (1898). Ancora in Francia P. Villard scopre la radiazione gamma (1900) dopo che Rutherford in Gran Bretagna aveva scoperto (1899) i raggi alfa e beta. In Germania, Roentgen aveva scoperto strane radiazioni (le X) provenienti da un tubo a vuoto in particolari condizioni.

In ognuno dei Paesi di cui abbiamo parlato si era all’interno di queste problematiche con scuole di pensiero e di ricerca avanzatissime. Vediamo qualche risultato che viene fuori dalle problematiche che abbiamo evidenziato.

Nel 1900 Planck fa una ipotesi che sconvolge l’intero modo di concepire l’energia in fisica: essa è quantizzata, si distribuisce per quantità discrete e non in modo continuo (vedi il lavoro su Planck). La scoperta (che poi si presenta al suo primo apparire come un artificio matematico) farà discutere, anche in modo accanito, ma con quel modo di interpretare le cose si raccoglieranno subito successi in vari altri campi della fisica (essenzialmente atomica).

Nel 1905 Einstein pubblica tre suoi famosi lavori che daranno una spallata a molte delle concezioni del secolo che si era appena chiuso. Intanto, con l’uso dei “quanti” di Planck, fornisce una semplice spiegazione dell’effetto fotoelettrico. Fornisce poi la spiegazione di un altro fenomeno che circa 50 anni prima aveva scoperto il medico britannico Brown, il moto browniano, e che fino ad allora non era mai stato capito risultando di grave impaccio ad uno dei principi più importanti della termodinamica (dal disordine si crea ordine! È una violazione del 2º principio che Einstein spiega mediante la ‘teoria delle fluttuazioni’). Infine si sbarazza dell’etere con “un colpo di penna”. Ha il coraggio di rivedere i principi fondamentali della fisica che si erano affermati da Galileo e Newton. La meccanica, che nessuno avrebbe osato toccare, viene rivista nei suoi concetti fondamentali: simultaneità, spazio, tempo, lunghezze, … È la nascita della impropriamente chiamata “Teoria della relatività” che proprio per questo nome darà adito alle speculazioni di ignoranti vari, soprattutto tra i bigotti cattolici che allegramente confonderanno relatività con relativismo (la cosa poi faceva il gioco di chi poteva parlare della fisica “ebrea” da opporre al sano ed incorruttibile pensiero – sic! – cristiano). In realtà il lavoro di Einstein ha per titolo “L’elettrodinamica dei corpi in movimento” ed è un lavoro che, come osservò Planck, non ricerca ciò che nel mondo fisico varia, ma ciò che in esso resta invariante (come ad esempio la velocità della luce).

Tra il 1906 ed il 1909 il britannico Rutherford prova che i raggi alfa sono particelle cariche positivamente. Nel 1909 sempre Rutherford, con Geiger e Mardsen, scoprono il nucleo atomico e nel 1911 Rutherford fornisce un primo modello atomico (sarà lo stesso Rutherford, nel 1913, ad ipotizzare che il nucleo è costituito da protoni, particelle dotate di carica positiva). Nel 1913 il danese Bohr, utilizzando di nuovo i quanti di Planck, fornisce un nuovo modello atomico che (con gli aggiustamenti del tedesco Sommerfeld -1916 – ) spiegherà brillantemente gli spettri atomici ed aprirà la strada allo studio della fisica atomica superando molti dei problemi che il precedente modello poneva. Intanto, tra il 1910 ed il 1913, i britannici J.J. Thomson e F.W. Aston scoprono l’isotopia (anche se non sanno fornirne una spiegazione che non potrà venire fino a quando, nel 1932, il britannico James Chadwick non scoprirà l’esistenza del neutrone).

3 – LA SITUAZIONE ITALIANA

In questo disastro, tanto minore quanto più ci si allontanava da Roma, c’era una parte di ricerca che vedeva l’insieme degli stati preunitari al livello delle ricerche di punta in altri Paesi. Si tratta della matematica e questo fatto è di grande rilievo per ciò che servirà da sostegno agli sviluppi della fisica. Basta ricordare qualche nome di giganti italiani in questo campo: Lagrange, Peano, Cremona, Dini, Vailati, Ruffini, Ricci Curbastro, Levi Civita, Volterra, Ugo Amaldi, Enriques, Castelnuovo, Severi. La nostra matematica presentava comunque lacune in alcuni settori che poi si riveleranno strategici: l’algebra astratta (che sarà introdotta in Italia intorno al 1955 da Lucio Lombardo Radice) e la logica.

Tanto per completare il quadro con i fisici che l’Italia nel suo insieme poteva vantare, si può vedere l’ampia rassegna che in epoca di retorica fascista fu fatta dal fisico G. Polvani (si veda: “Un secolo di progresso scientifico italiano”, SIPS, 1939, Vol. I).

Con l’Unità d’Italia si trattò di rimettere insieme varie tradizioni di Stati preunitari, di costruire una scuola pubblica che avesse caratteristiche unitarie, si tentò di eliminare la pletora di università che erano nate per dar lustro e cattedre ma che non producevano nulla. Il Ministro della Pubblica Istruzione di uno dei primi governi unitari, il fisico Matteucci (l’altro fisico alla Pubblica Istruzione sarà Orso Mario Corbino, di cui parleremo), ebbe a dire che in Italia è più facile spostare la capitale che non chiudere una università. Il suo piano di razionalizzazione ebbe però almeno un successo: la creazione (da fondamenta antiquate) di una Scuola di elevatissimo prestigio, la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Con una economia non certamente florida, con una politica di tipo coloniale del Nord Ovest industrializzato rispetto al Sud agricolo, fu assai difficile riuscire a trarre le fila di un discorso che avesse una qualche premessa comune. Tra l’altro si affossarono esperienze culturali importanti come ad esempio quella di Napoli che, da fiorente capitale, anche culturale, fu degradata a provincia. Comunque si riuscì piano piano a scolarizzare una grande percentuale di italiani. Questa scolarizzazione fu pubblica ed aveva come obiettivo l’uniformità dei programmi di studio proprio al fine di fare l’unità a partire dai cittadini.

In questo clima si innestano le vicende di Enrico Fermi che nasce nel 1901, a 30 anni dall’Unità d’Italia, una generazione dopo tale Unità e che inizierà a produrre intorno al primo quarto di secolo, due generazioni dopo l’Unità, quando ci si apprestava a rimettere in gioco la Chiesa con il Concordato (1929).

4 – LA FISICA IN ITALIA AI PRIMI DEL NOVECENTO: UNA PANORAMICA

Prima di iniziare a fornire i caratteri salienti dell’argomento, avverto che il mio interesse principale sarà per la fisica con ampi riferimenti alla matematica ed alla chimica. Tralascio, per motivi di competenza, questioni riguardanti le altre discipline scientifiche.

Nelle vicende della fisica italiana del Settecento ed Ottocento vi era, oltre al condizionamento censorio ed oscurantista, un carattere esterno che determinò il suo sviluppo. A parte qualche modesto finanziamento alla ricerca da contati sovrani di passaggio ed illuminati, la mancanza di fondi impedì il crearsi si scuole che avrebbero permesso di creare una continuità ed una moltiplicazione degli addetti alla ricerca. Lo scienziato veniva fuori in modo casuale per una personale disposizione che doveva però essere accompagnata da almeno una discreta situazione economica personale. Quando quest’ultima eventualità non era verificata allora lo scienziato doveva “arrangiarsi” dedicando il suo lavoro ad “invenzioni” spendibili sul mercato, cioè ad oggetti o strumenti che altri ricercatori avrebbero comprato permettendo all’inventore di continuare il proprio lavoro di scienziato. Quanto ora detto, unito al fatto che non esisteva il mestiere dello scienziato, nel senso che non vi erano persone, a parte le poche che insegnavano, pagate per fare scienza, comportò una conseguenza alla lunga ineluttabile: la scienza italiana si indirizzava verso lo sperimentalismo e le attività pratiche, tralasciando del tutto la parte teorica di ogni disciplina.

Nell’ambito della fisica, come ho accennato nel paragrafo 2, nella seconda metà dell’Ottocento si era verificata una mutazione di estrema importanza in qualche modo legata alle esigenze di efficienza che si accompagnavano alla Rivoluzione Industriale. Galileo aveva ipotizzato il modo di lavorare di un ricercatore ed aveva strettamente connesso l’immaginazione, la teoria, con l’esperienza, con la verifica sperimentale di quanto ipotizzato. Tutto ciò aveva retto abbastanza fino a quando la richiesta di maggiore specializzazione aveva portato naturalmente ala divisione del lavoro tra il teorico e lo sperimentale. Fu proprio in quegli anni che nasceva la fisica teorica con i lavori alla base di ogni sviluppo successivo di personalità come Sadi Carnot, Maxwell, Clausius, Lorentz, Bohr, Planck, Einstein eccetera. Si può comprendere che questi personaggi, oltre a dare fondamentali contributi, crearono le basi per ogni sviluppo futuro della fisica (e non solo). L’elettromagnetismo nasce qui e pone le sue scoperte teoriche alla base dell’affermazione o meno di un ente come l’etere. Da qui discendono alcune premesse della relatività. Per altri versi anche la termodinamica ed i grandi sviluppi della teoria cinetica si fondano nei lavori di questi scienziati. Tali lavori, intersecandosi con quelli sulle scariche nei gas, portano alla teoria del corpo nero da cui verrà fuori la prima formulazione quantistica ed un grande contributo all’affermazione dei primi modelli atomici (nella discussione dei quali entrerà anche la relatività, nata altrove.

Disegnare in poche righe questo quadro serve solo per mostrare che ogni ricerca avanzata in Europa ruotava sulla fisica teorica che dette poi sviluppi clamorosi in fisica sperimentale. D’altra parte, in passato, era stata la fisica sperimentale o meglio addirittura l’empirismo ad essere cocchiero della fisica teorica (si pensi alle macchine termiche ed alle prime formulazioni della termodinamica). Ma per una sorta di mentalità che vuole risultati subito, il processo che parte dall’esperimento è inteso come produttivo, l’altro come dispendioso e poco produttivo. E quest’ultima posizione era quella radicatasi in Italia. Tanto radicata che l’Italia fu esclusa da questi dibattiti avanzatissimi tra tutte le scuole di fisica di maggior prestigio d’Europa, con gravi danni in termini di produttività, efficienza e crescita del Paese. In più in Italia si ebbero eminenti personalità, anche in ambito scientifico, che addirittura teorizzarono tutto questo, teorizzarono cioè il primato della scienza pratica su quella teorica.

E’ utile però fare riferimento a qualche fatto concreto per cogliere la distanza della ricerca tra Italia ed il resto d’Europa.

Tra la fine dell’Ottocento ed i primi anni del Novecento si sviluppò, con i lavori di J.J. Thomson, Rutherford e Bohr, la teoria atomica con l’elaborazione di vari modelli. In Italia l’atomo era utilizzato come una sorta di schema interpretativo “alla Dalton”, utile per spiegare vari fenomeni ma privo di struttura in modo che era indifferente la sua dimensione e le sue caratteristiche intrinseche. L’atomo della fisica era ben altro ed esso era il risultato di varie ricerche incentrate principalmente sui fenomeni spettroscopici e delle radiazioni catodiche. Eppure in Italia vi era una tradizione spettroscopica ma nessuno faceva riferimento al modello di Thomson per tentare una qualche spiegazione che introducesse le vibrazioni elettroniche alla base di quelle righe che comparivano negli spettri. Il più famoso tra gli spettroscopisti italiani, Luigi Puccianti, individuava l’origine delle righe nelle vibrazioni degli atomi-ioni positivi. E cosa sarebbero queste entità ? Dei meri nomi, artifici verbali, che almeno si sarebbero potuti sottomettere a trattamento teorico. Ma ciò era impedito anche dalla scarsa conoscenza della letteratura scientifica straniera e dei metodi di calcolo che erano diventati estremamente sofisticati. Solo un paio di fisici italiani avevano conoscenza degli ultimi sviluppi dell’elettromagnetismo elaborati da svariati fisici europei ed in grado di accompagnare le loro intense ricerche sperimentali con un degno ed a volte geniale apparato teorico, Antonio Garbasso di Firenze ed Orso Mario Corbino di Roma. Inutile dire che dietro questa situazione, quantomeno qualificabile come provinciale, vi erano cause storiche di scarsità totale di finanziamenti, scarsità di sbocchi professionali con la conseguenza di pochi studenti che si avvicinavano alle facoltà scientifiche, pochissime cattedre di fisica e nessuna di fisica teorica. Segrè scriveva che intorno al 1920 Corbino era l’unico fisico italiano aggiornato ed in grado di capire ed apprezzare la nuova fisica mentre tutti gli altri fisici rappresentativi delle diverse Università, con il pensionamento di Garbasso, erano non solo neutri rispetto a tale fisica, ma addirittura avversari. Agli inizi del secolo le scoperte si susseguivano a ritmo sempre più accelerato e ciò richiedeva aggiornamenti continui della strumentazione. Se solo si pensa ai fenomeni radioattivi, alla necessità di nuove strumentazioni e di materiali radioattivi da comprare, ci si rende conto di come fossero indispensabili finanziamenti continui per essere minimamente al passo. Queste considerazioni erano degli stessi Garbasso e Corbino che capivano tra l’altro come sarebbe stato illusorio avvicinarsi solo empiricamente ai vari nuovi fenomeni senza lo studio approfondito, anche qui, della nozione fisica di atomo emergente in ogni fenomeno all’epoca allo studio.

Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale fu Antonino Lo Surdo il primo che introdusse in una discussione su un fenomeno fisico, la decomposizione delle righe spettrali per effetto di un campo elettrico, l’ipotesi atomica. La storia di questa vicenda è emblematica del provincialismo italiano. Lo Surdo aveva scoperto il fenomeno nel 1913 ma non lo aveva ritenuto d’interesse e quindi non aveva insistito su di esso ma, quando analogo fenomeno fu messo in evidenza da Johannes Stark qualche mese dopo, si affrettò a rivendicarne la primogenitura attraverso la rivista Nuovo Cimento. Altri fisici, tra i quali Garbasso, intervennero per motivi nazionalisti a sostegno di Lo Surdo ma l’aspetto più interessante è che venne riconosciuta dietro l’effetto (Stark-Lo Surdo) la necessità di una discussione della base teorica del fenomeno che era, ancora una volta, quella atomica (il modello di Rutherford nella forma di Bohr, come ebbe a scrivere Garbasso). Sembrerebbe che a questo punto si fosse realizzata un’apertura verso almeno una parte della fisica teorica. Invece tutto finì sulla citazione che Garbasso fece di Bohr.

Altro esempio di distanza da quanto si faceva in Europa lo fornisce il bolognese Augusto Righi che in qualche modo aveva dato una mano (prestando strumenti dell’Università al figlio di amici) a Guglielmo Marconi nelle sue prime esperienze di trasmissione radio. Nello studiare l’influenza del magnetismo sulle scariche elettriche inventò straordinarie teorie atomiche che, ad essere buoni, erano basate sul nulla teorico e sperimentale (uno ione positivo ed un elettrone che si avvicinano possono dar luogo a quest’ultimo che ruota come un satellite intorno al primo formando un sistema diverso da un atomo).

La relatività ebbe una storia in gran parte analoga ma per certi versi diversa soprattutto per il ruolo che ebbero i matematici. Nei dibattiti sorti sul problema dell’esistenza e della costituzione e dinamica dell’etere, le posizioni più avanzate che si ebbero in Italia erano quelle che sostenevano le ipotesi del fisico tedesco Abraham sulla natura elettromagnetica della massa dell’elettrone e della sua incomprimibilità. Il tutto avveniva però non tra scienziati che dessero contributi al dibattito ma da divulgatori che, almeno, facevano una qualche rassegna dei lavori che venivano realizzati in Europa. Nel 1907 compare per la prima volta il principio einsteniano di relatività in lavori di rassegna realizzati da Corbino e Levi Civita, il primo fisico ed il secondo fisico matematico. Inevitabilmente le discussioni finirono in ambiti filosofici con Corbino, schierato con Abraham, che vedeva nel principio di relatività un’ipotesi metafisica e con Levi Civita, sostenitore della teoria di Lorentz, più possibilista che vedeva in tale principio un ottimo strumento concettuale. In un mondo in cui la fisica aveva dignità se aveva carattere sperimentale, nel Congresso della Società Italiana per il Progresso della Scienza (SIPS) del 1911, fu il matematico Guido Castelnuovo che riportò i fisici alla loro ragione empirica e sperimentale: è l’idea di contemporaneità che ha valenza metafisica ed i positivisti non potevano accettarla. Difficile conciliare queste petizioni di principio con fisici sperimentali che usavano la metafisica dell’etere, come Righi che, nello stesso congresso, si pronunciò appassionatamente a favore dell’etere, entità indispensabile per la spiegazione di molti fenomeni, non citando neppure Einstein, se non altro per contraddirlo. Lo stesso Righi, nel 1920 a proposito degli sviluppi relativistici nella Relatività Generale, ebbe a lamentarsi con tono accorato cogliendo uno dei problemi più grandi che si avevano in Italia e certamente più sentiti, anche se esorcizzati con il silenzio: i fisici non conoscevano la matematica sviluppata ed utilizzata nelle epoche più recenti in Europa per trattare i problemi fisici, particolarmente teorici. Scriveva Righi: certamente non se ne avvantaggerebbe il progresso scientifico dell’umanità se i fondamenti della filosofia naturale non dovessero rimanere accessibili che a quei pochi privilegiati per i quali è agevole il maneggio dei complicati strumenti matematici. Dietro questa frase vi era una non velata polemica con i fisici matematici che invece avevano molta confidenza con la matematica utilizzata nella relatività generale e che erano in grado di discuterla e di apportare contributi. Particolarmente Levi Civita e Castelnuovo, con i loro contributi al calcolo assoluto, divennero interlocutori importanti sugli argomenti trattati. La polemica era invece molto grande ed anche dopo l’esperienza di Eddington, che inseguendo una eclisse di Sole in Cile aveva mostrato la curvatura subita dai raggi luminosi per effetto della massa del Sole, si esprimevano in gran parte nel ritenere non probante quella esperienza. Un solo giovanissimo fisico di 21 anni scrisse che da quei fenomeni relativistici era ipotizzabile estrarre grandi quantità di energia dai nuclei atomici. Era Enrico Fermi. Ed a lui si dovranno le prime aperture ed i primi contributi di assoluta rilevanza allo sviluppo della nuova fisica, a partire dal 1923. Ma su queste vicende, le uniche di grande rilievo fino al 1938, non mi soffermo perché le ho trattate altrove.

Per inquadrare lo stato della matematica, ccorre premettere un dato legato agli eventi storici del passato: mentre la fisica, l’astronomia e la chimica erano state soffocate in Italia perché più compromesse con il razionalismo illuminista e meno riconducibili a ideali classici, la stessa cosa non avvenne per la matematica, per le scienze naturali e per le scienze della vita (in quest’ultimo caso perché non era stata ancora enunciata la teoria di Darwin). È quindi naturale che, dietro a una tradizione consolidata, vi sia una maggior messe di raccolti. La matematica, poi, è svincolata dalle condizioni materiali della ricerca (servono solo libri, carta e penna!) ed è proprio la matematica ad ottenere i maggiori successi che riguardano: Una storia diversa è quella della matematica. Per sua natura di disciplina eminentemente teorica e quindi indipendente da particolari finanziamenti se non quelli occorrenti per pagare gli stipendi, essa era profondamente radicata in Italia e godeva di notevole prestigio internazionale. Inoltre si erano costituite delle scuole che avevano un buon numero di ricercatori, scuole che garantivano la continuità dei lavori anche in assenza di luminari. Famose furono: la scuola degli analisti pisani (tra i quali Betti, Beltrami, Dini che ebbero come alunni Vito Volterra e Pincherle); la scuola di geometria differenziale che ebbe origine ancora a Pisa (tra i matematici e fisici matematici di questa scuola vanno ricordati Fubini, Ricci-Curbastro ed il già citato Tullio Levi-Civita); la scuola di geometria algebrica (che annoverava Giuseppe Veronese, Corrado Segre, Guido Castelnuovo, Federigo Enriques, Fabio Conforto, Luigi Campedelli, Francesco Severi e Gino Fano); la scuola torinese di Giuseppe Peano che va anche ricordata per l’introduzione in Italia degli studi di logica; ed altre scuole che si formarono per il trasferimento di alcuni dei citati ma anche di altri da università ad università sull’intero territorio nazionale (è qui che diventa fondamentale una scuola: quando il personaggio di prestigio si allontana per andare a lavorare altrove, non si perde la tradizione di ricerca).

Nonostante questa fioritura agli inizi del Novecento si ebbe una certa decadenza soprattutto rispetto ad altre scuole europee che invece avevano avuto notevolissimi risultati. Certamente si formeranno ancora grandi matematici ma lavoreranno in un clima di isolamento, soprattutto internazionale, di modo che la matematica italiana sarà assente dagli sviluppi di quella gigantesca miniera algebrico-topologica che sarà elaborata in quegli anni in Germania e negli Usa e, più tardi, in Francia. Il rammarico non può che essere grande, se solo si pensa che le prime formulazioni sulla strada degli sviluppi futuri furono dovute a matematici italiani (ad esempio, Peano e collaboratori avevano fornito la prima formulazione assiomatica di spazio vettoriale; per non dire delle prime formulazioni dell’analisi funzionale astratta). Tutto ciò era stato avvertito da Volterra, prima che abbandonasse l’Italia per non aver accettato di sottomettersi al giuramento di fedeltà al regime, e anche da Tricomi che – comunque con soddisfazione – si compiaceva del fatto che la gran parte della produzione dei nostri matematici, lungi dall’essere applicativa, restava legata alla ricerca pura. Si misurava in quel periodo, come accennato, l’isolamento dell’Italia rispetto al resto d’Europa come abbiamo visto per la fisica. Mancarono ad esempio traduzioni di opere straniere. Inoltre una serie di circostanze fecero sì che da una parte gli studi matematici si isolavano sempre più rispetto all’evoluzione sociale del Paese e dall’altra che l’università diventava sempre più accademia che per sua natura respingeva i giovani talenti. A questo vi è da aggiungere che la non connessione tra le varie discipline originò uno spostamento degli studi della matematica proprio in un momento in cui cambiavano in senso opposto studi scientifici. Mentre la matematica tendeva ad orientarsi sempre più verso studi puri, meno applicativi, le altre scienze, come vedremo, si orientavano sempre più, anche per le esigenze che saranno autarchiche, verso ricerche applicative e le esigenze di produzione industriale.

Queste difficoltà della matematica, ma anche della fisica trovavano alimento anche nel clima filosofico che era dominante nel Paese. L’idealismo negava dignità conoscitiva alla scienza che relegava alla produzione di tecniche. In tal senso l’opera di Croce e Gentile fu nefasta anche se, per la verità, le loro idee non erano troppo distanti da quelle di alcuni scienziati come ad esempio Enriques. C’è comunque da giustificare i due filosofi idealisti per la loro scarsa conoscenza della scienza in perfetta linea con la cialtroneria della maggioranza dei filosofi italiani. D’altra parte se la scienza si presentava, come in Italia, con la costruzione di galvanometri o banchi ottici o radio o pile, era difficile intravedere, anche perché non in grado di leggerle, le elaborazioni, ad esempio, di Maxwell, Lorentz, Clausius, Einstein e Planck.

5 – CHIMICA ED INDUSTRIA IN ITALIA AI PRIMI DEL NOVECENTO: UNA PANORAMICA

Ai primi del Novecento si svilupparono nel Nord d’Italia svariate iniziative industriali che segneranno i successivi sviluppi economici del Paese. Da notare che tali iniziative nascevano in massima parte da imprenditori con accentuata preparazione tecnica. Scrive Luigi Cerruti in Chimica e chimici in Italia: 1820-1970 (inserito in La storia delle scienze):

Nel 1906 Cesare Sereno (1871-1952), scienziato, imprenditore e uomo di cultura, fondava l’Istituto Medico Farmacologico omonimo. Nel 1910 Guido Donegani (1877-1947) divenne amministratore delegato della Montecatini (fondata nel 1888), fino ad allora una modesta impresa produttrice di piombo e rame. Leopoldo Parodi Delfino (1875-1945), che dal 1904 produceva alcool dalla distillazione della melassa fermentata, nel 1912, in unione di capitali con il senatore genovese Giovanni Bombrini, aveva fondato l’impresa omonima e aveva cominciato a produrre esplosivi a Segni-Scalo. Nel 1915, infine, Roberto Lepetit (1865-1928), un chimico-imprenditore di grandi capacità, trasformava nella “Ledoga” l’impresa che il padre aveva avviata in val di Susa, e che nel 1898 aveva trasferita e ampliata a Garessio (Cuneo). […]

I migliori imprenditori erano tutti dotati di forte cultura tecnica (Lepetit, Serono, Morselli) ed erano intervenuti più volte sui problemi posti dal tumultuoso ampliamento della base produttiva, contrassegnato da eccessi speculativi e da scarsa efficienza nella conduzione degli impianti. La rivista dell’Associazione Chimica Industriale di Torino era stata la sede privilegiata del dibattito, che non aveva risparmiato né lo scarso coraggio innovativo degli imprenditori né le assurdità del sistema fiscale italiano. Tutto un atteggiamento fondamentale si era andato trasformando negli anni: all’accettazione tout court della ‘naturalità’ della condizione italiana di dipendenza dell’industria dai bisogni (arretrati) dell’agricoltura, si era sostituita una più precisa coscienza delle potenzialità di sviluppo dell’industria chimica più avanzata insite nell’esistenza di ampie competenze tecnico-scientifiche e di un vasto mercato interno, in cui già operavano settori importanti e discretamente avanzati sul piano internazionale come quello tessile. Nel pieno della guerra, su tutto questo si pronunciarono scienziati come Mario Giacomo Levi (1878-1954) ed Ettore Molinari (1867-1926). Nel 1917 si tenne a Milano un Convegno nazionale di chimica applicata e in questa sede Molinari, il nostro migliore chimico industriale dell’epoca, tenne un’ampia relazione, ricca di toni pacifisti (nel ’17!) e di indicazioni per la riconversione postbellica dell’industria chimica.

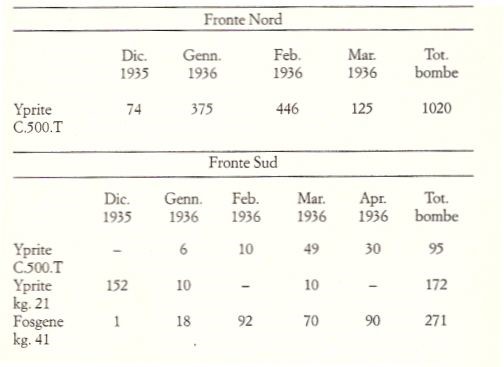

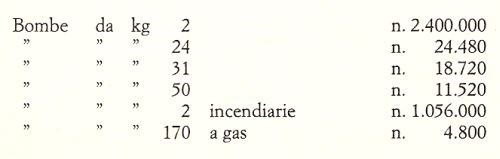

La mobilitazione dei chimici in funzione dell’economia di guerra e della guerra stessa fu ampia. Per gli aspetti industriali fu nominato dal governo un Comitato per le industrie chimiche presieduto da Ciamician, e comprendente tre altri scienziati, Nasini, Villavecchia e Levi, e due tecnici-imprenditori, Serono e Morselli […]. Ma il chimico che contribuì maggiormente alla mobilitazione industriale fu certamente Ettore Molinari: egli infatti diresse a Cengio lo sforzo colossale della Società Italiana Prodotti Esplodenti, volto a sopperire alle enormi necessità del nostro esercito. Coadiuvato da due figli, Henry e Vittorio, e da tecnici quali Ascanio Dumontel (1876-1950) e Eligio Foggiani (1888-1958), Molinari riuscì a moltiplicare di 25 volte la produzione degli esplosivi, confermando così l’utilità pratica delle sue ‘prediche’, prima dalla cattedra di chimica applicata della Società d’Incoraggiamento di Milano, poi da quella di chimica industriale del Politecnico. Ma questi successi non ci devono far dimenticare le barbare stragi della guerra, che Molinari denunciava apertamente. In particolare va menzionato il gravissimo ritardo con cui lo Stato Maggiore italiano volle e seppe provvedere alla difesa contro l’uso dei gas da combattimento da parte degli austriaci. I tedeschi avevano scatenato i primi attacchi con i gas nell’aprile del ’15; gli inglesi avevano iniziato la loro controffensiva chimica nel settembre successivo. Noi perdemmo 5000 uomini nell’attacco condotto con i gas dagli austriaci sul Monte San Michele il 29 gennaio 1916, a dieci mesi dal primo apparire della guerra chimica sui fronti occidentali.

Il primo dopoguerra portò allo scoperto molti problemi. La riconversione fu durissima: quasi 900 industrie fallirono. Vi furono imponenti crisi: agraria, tessile meccanica e siderurgica. Sul fronte della ricerca gli scienziati sperimentarono un profondo senso di frustrazione per la chiusura dei laboratori e la consapevolezza, prima inesistente, di alcune inalienabili esigenze. I reduci e le distruzioni crearono eserciti di disoccupati. Alcune industrie si erano comunque enormemente potenziate e riuscirono a passare indenni quel periodo, a volte addirittura guadagnandoci. Il consorzio siderurgico Uva si appropriò della Banca Commerciale e del Credito Italiano (1921): la Montecatini assorbì le due massime industrie produttrici di fosfati (1920); la Terni le sue attività all’elettricità, all’elettrochimica, alla meccanica; le imprese elettriche prosperarono – dati gli alti prezzi raggiunti dai combustibili – disponendo inoltre di un nuovo ampio tratto di arco alpino da imbrigliare; grandi incrementi ebbero la produzione di macchinario tessile, di macchine per cucire Necchi, di macchine per ufficio (Olivetti), di strumenti ottici, di prodotti di meccanica fine e di precisione; la società Snia (Società di navigazione italo-americana), di proprietà Agnelli (Fiat) e Gualino, entrò nel settore della seta artificiale (raion), assorbendo la Viscosa di Pavia. La Snia-Viscosa (1922) ebbe un successo eccezionale, di fronte al crollo dell’industria della seta naturale.

Sul fronte della scienza-ricerca la guerra aveva prodotto alcuni effetti negativi come il nazionalismo tecnico-scientifico, la politica autarchica, la retorica del primato scientifico italiano …; ma anche effetti che, almeno in una certa ottica, sono da ritenersi positivi: il valore pratico della scienza, la continuità dei rapporti scienza-industria.

La chimica, nei Paesi oltralpe, diventò sempre più impresa industriale con la quasi scomparsa del singolo ricercatore sostituito da gruppi anche numerosi di addetti. Ebbe un grande sviluppo la chimica organica a caccia di macromolecole e del miglioramento sintetico di quanto la natura offre (nacque così la chimica della cellulosa per la produzione di carta e fibre tessili, l’industria della gomma sintetica e la ricerca dei combustibili liquidi non derivati dal petrolio(1)). Tutto ciò veniva fortemente aiutato da tecniche fisiche inserite in ricerche chimiche: lo studio spettroscopico delle sostanze a varie frequenze, l’introduzione della diffrazione dei raggi X per lo studio dello stato solido.

In Italia è impossibile discutere di chimica senza far riferimento all’industria e, subito dopo il primo dopoguerra, non si poteva parlare di industria senza far riferimento al fascismo, all’autarchia ed alla guerra. Un quadro del comune sentire dei chimici nel periodo in considerazione può essere ricavato dal Convegno nazionale di Chimica Industriale che si tenne al Politecnico di Milano nell’aprile del 1924. Scrive Cerruti:

Il discorso inaugurale fu tenuto dall’ordinario di chimica generale del Politecnico, Giuseppe Bruni (1873-1946), allievo di Ciamician e cultore di molti temi avanzati di chimica fisica, parlò ad una settimana esatta dalle elezioni vinte da Mussolini (65 per cento dei voti) con la violenza delle camicie nere e dell’apparato dello Stato, già piegato ad esigenze di regime. L’argomento scelto da Bruni fu “La chimica nella preparazione e nella difesa nazionale“; iniziato con l’affermazione che la guerra era stata “una grande Università popolare all’aria aperta” in cui era stato insegnato “che cosa potesse la Chimica“, il discorso passò attraverso un’esaltazione del pensiero “incomparabilmente chiaro e profondo” del “Capo del Governo“, e si concluse con una dedica alla “difesa della patria” da parte delle “menti” dei chimici, “ferme e unite come le verghe del fascio per operare e per servire“. Bruni dovette aver trovato conferma di questo impegno quando tredici anni più tardi, nel settembre 1937 tenne un altro discorso generale, alla XXVI riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Il tema era più sobrio (“Prodotti naturali e prodotti sintetici“) ma Bruni, in camicia nera, trovò modo di celebrare con toni pagani le nuove funzioni che 1′ “eliochimica organica” di Ciamician poteva assumere nell’Impero conquistato da Mussolini. Ma la traccia più importante per cui ci preme seguire Bruni non sono i singoli discorsi quanto la sua ‘elezione’ a deputato nella XXVIII legislatura, in quanto essa permette di estendere il discorso ad aspetti più collettivi della comunità dei chimici. Come è noto, Mussolini mantenne la numerazione delle legislature dello Statuto albertino, ma le elezioni nel 1929 si svolsero su lista bloccata di quattrocento ‘candidati’ nominati dal Gran Consiglio del fascismo. Fra questi troviamo, oltre a Bruni, Enrico Belloni (1883-1938), chimico farmaceutico e dirigente dell’ACNA e della “Schiapparelli”, e Gian Alberto Blanc (1879-1966), un geochimico, nonché Donegani e Serono che abbiamo già incontrato. Nella successiva legislatura Bruni, Donegani e Serono vennero confermati, mentre la rappresentanza degli imprenditori-tecnici veniva rafforzata con la nomina di Morselli, allora al vertice della “Carlo Erba” e della “Caffaro”. Ciò che mi preme sottolineare è la presenza di Serono e di Morselli, uomini di provate capacità scientifiche e imprenditoriali, uomini rari nel contesto italiano che sembrano così coronare un impegno durato una generazione in favore di un rapporto avanzato fra scienza e industria, e fra industria e intervento statuale.

Il secondo caposcuola che dobbiamo seguire è Nicola Parravano (1883-1938). Chimico metallurgico e allievo prediletto di Paterno, la sua ‘presenza’ nella comunità dei chimici cresce nel tempo fino a divenire dominante alla fine degli anni Venti. Sue proprie tesi erano quelle della scienza come “forza sociale” e dello “scienziato fascista” come “uomo di cultura, tecnico applicatore ed individuo etico e politico” (discorso “Il Fascismo e la Scienza“, aprile 1936). […]

Il terzo scienziato, di grande valore, da prendere in considerazione è Livio Cambi (1885-1968), allievo di Ciamician e di Angeli. Coetaneo di Parravano, giunse ad un importante ruolo politico nel 1939 quando fu nominato rappresentante del Partito nazionale fascista nella Corporazione della siderurgia e metallurgia.

Tra le responsabilità maggiori dei chimici durante il ventennio fascista vi è certo quella di aver alimentato e giustificato in ogni modo la politica autarchica che sembrava concepita a partire dai sogni più improbabili della grande industria chimica. Certamente i chimici non furono i soli scienziati a corteggiare il regime, né le motivazioni di chi fra loro lo fece furono sempre le stesse. È infatti difficile valutare 1’adesione’ di Mario Giacomo Levi, il massimo tecnico di allora dei problemi dei combustibili. Levi nel ’37 era direttore dell’Istituto di chimica industriale del Politecnico di Milano e della Sezione combustibili ad esso annessa; in questa duplice veste alla già citata riunione della sips garantiva: “prossimamente la Nazione sarà in grado di prodursi i 4/5 dei carburanti necessari al suo consumo attuale“. L’8 giugno del 1938, un mese prima dell’inizio della campagna antisemita, facendo un resoconto del “X Congresso Internazionale e Romano”, Levi esalterà “l’Italia dell’era fascista” come “Nazione proletaria“.Nell’autunno” Levi doveva lasciare la cattedra, colpito dalle leggi razziali,ed iniziava un lungo e tormentato esilio, prima dalla ricerca e poi dal nostro Paese.

L’adesione al fascismo fu sentita spesso come una costrizione, e molti mantennero un atteggiamento riservato, ma solo uno fra tutti i chimici accademici rifiutò il giuramento di fedeltà nel 1933. Michele Giua (1889-1966) dovette abbandonare il posto di assistente presso l’Istituto di chimica industriale del Politecnico di Torino, ma poté continuare la sua opera scientifica presso una grande casa editrice di quella città, l’UTET.

Industria e Stato nella ricerca. I contributi disciplinari

Il senso di progressiva conquista che abbiamo percepito negli scritti citati nella sezione precedente aveva la sua giustificazione in una serie di importanti risultati ottenuti sia nel campo dello sviluppo dell’industria chimica più avanzata, sia in quello dell’organizzazione stessa della ricerca. In altri termini, i chimici percepivano l’efficacia del loro impegno.

Un giusto motivo d’orgoglio risiedeva nei processi per la sintesi dell’ammoniaca messi a punto da Luigi Casale (1882-1927) e da Giacomo Fauser (1892-1971). L’Italia degli anni Venti fu l’unico Paese al mondo ad avere due serie di brevetti pertinenti alla fissazione dell’azoto: per valutare la portata tecnologica ed economica di queste imprese innovative si deve tener conto che in questo campo negli Stati Uniti furono impiantate tecniche ‘indigene’ solo negli anni Trenta. Casale iniziò la diffusione mondiale dei suoi brevetti nel ’21, nello stesso anno in cui Fauser prese il suo primo brevetto sulla sintesi dell’ammoniaca. La Montecatini, sotto la guida di Donegani, era allora in piena espansione e nel 1923 essa avviò una lunga collaborazione con Fauser che nel 1932 sfociò nella fondazione a Novara di un importante centro di ricerca (che assumerà più tardi il nome di “Donegani”). Nel 1936 Fauser sarà uno dei promotori dell’Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (ANIC), con capitale misto pubblico e privato. Prima della Montecatini anche altre grandi industrie avevano attrezzato ampi laboratori di ricerca. Nel 1917 la Società Italiana Pirelli aveva affidata la direzione del suo laboratorio di ricerche fisiche e chimico-fisiche a Bruni, mentre nel ’18 Parravano era già impegnato con l’Istituto Scientifico Tecnico “E. Breda”. A partire da quegli stessi anni Cambi sviluppava un intenso rapporto con l’industria fondando su basi scientifiche la complessa metallurgia elettrochimica dello zinco e del piombo (S. Dalmazzo di Tenda, 1921, ed altri impianti nel ’26, ’34 e ’53); più tardi Cambi avvierà l’elettrometallurgia del cadmio (Monteponi, 1930 e Porto Marghera, 1937).

L’attività innovativa di Cambi si svolse anche nel contesto accademico. Fra il ’22 e il ’24 organizzò la Laurea in Chimica industriale presso l’Università di Milano, fondando l’Istituto omonimo. Sono anni intensi: nel 1920 Levi viene chiamato a Bologna sulla cattedra di chimica applicata della scuola per ingegneri; in quella Università fonda nel ’22 la Scuola superiore di chimica industriale, presso la quale nel ’26 il Ministero dell’Economia Nazionale istituisce una speciale “Sezione di studi sui combustibili”. Nel ’27 Levi viene chiamato a Milano sulla cattedra di chimica industriale del Politecnico, lasciata vacante dalla morte di Molinari. Levi vi trasferisce anche la Sezione Combustibili, che nel ’40 (quando Levi era al bando) diverrà “Stazione sperimentale per i combustibili”.

Mentre l’istituzione della Sezione combustibili rientra ancora in un tipo di intervento dello Stato che diremmo ‘specialistico’, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (1923) rappresenta una forma nuova di interazione fra la comunità scientifica nel suo complesso e le finalità economico-sociali dello Stato. Nel ’27 Parravano ne assume la vicepresidenza (presidente era Marconi) e la direzione del settore chimico. Nel ’33 viene l’Istituto per la Ricostruzione Industriale; l’elettrochimico Francesco Giordani (1896-1961) ne è presidente dal ’36 al ’43, e con questo ruolo viene consolidata l’influenza della cultura chimica sulla società italiana. Nel ’34, infine, in seguito alla forte iniziativa di Domenico Marotta (1886-1974) vengono fusi in unico organismo il Laboratorio chimico del Ministero degli Interni, e quelli di Batteriologia e di Malariologia, nonché l’Ufficio per le sostanze radioattive (nato nel ’23). Nasceva così l’Istituto di Sanità Pubblica, divenuto Istituto Superiore di Sanità al momento dell’inaugurazione della grande sede di viale della Regina a Roma. In questo Istituto, prima e dopo la guerra mondiale fu condotta della ricerca d’avanguardia; fra quelle precedenti il conflitto mondiale furono memorabili quelle di fisica nucleare guidate dal gruppo di Enrico Fermi; dopo lo scioglimento di questo gruppo le indagini di radiochimica continuarono con l’opera di Oscar D’Agostino (1901-1975). Dopo la guerra l’Istituto svolse un ruolo di primo piano a livello mondiale nella ricerca sugli antibiotici e su composti naturali come i curari.

Come si può capire la chimica, anche e soprattutto accademica, era strettamente connessa all’industria ed al regime. Ben altri furono quindi le disponibilità di persone, di mezzi e di finanziamenti rispetto ad altri settori della ricerca scientifica, anche perché la chimica era vista, a ragione, come la scienza più indicata a risolvere i problemi che poneva l’autarchia.

Ma, nonostante i successi della chimica ora visti, vi era un problema grave, che era lo stesso e discendeva in parte da quello visto per la fisica. Fu Luigi Rolla a denunciare la cosa nel Congresso della SIPS del 1939, quello cioè del centenario della Società. Rolla disse che nei cento anni di storia che ricorrevano, a parte i contributi di Stanislao Cannizzaro, agli imponenti risultati della chimica applicata in genere, non corrispondono quelli della chimica teorica. Ed anche qui, senza la parte teorica si ha respiro corto tanto è vero che oltre certi livelli non si riuscì ad andare ed occorrerà aspettare in secondo dopoguerra per riuscire a coprire l’handicap con, ormai, non solo l’Europa ma anche gli Stati Uniti.

6 – IL FASCISMO AL POTERE

Prima di proseguire è utile dare uno sguardo a qualche problematica che si pose come conseguenza della presa del potere da parte del Fascismo.

Il primo governo Mussolini (1923) si mosse in modo che può definirsi “liberista”: lo Stato non interveniva nelle vicende economiche se non per dare una mano alla libera iniziativa. Le assicurazioni sulla vita e i telefoni vennero privatizzati; le risorse idriche, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica vennero lasciate ai privati; fu abolita la nominatività dei titoli azionari; la Commissione parlamentare d’inchiesta sui profitti bellici vide resi vani i suoi lunghi lavori.

Il ceto medio liberista venne lusingato e accontentato nella sua più alta aspirazione relativa alla “sicurezza” del suo status.

Nacquero così le carriere garantite: lo status giuridico dei magistrati, il rafforzamento del personale ausiliario dell’esercito, la creazione dei gradi intermedi nella pubblica amministrazione …

Le retribuzioni di quella che Sergio Romano definisce la “palude elettorale fascista” (poi diventata palude elettorale DC ed ora PdL) vennero gonfiate a scapito del salario degli operai che, fra l’altro, videro passare la loro giornata lavorativa da 7,5 ad 8,5 ore.

L’inflazione galoppava e, mentre i salari venivano mantenuti fissi da agrari e industriali, lo Stato sosteneva questa politica. La grande massa di disoccupati che il dopoguerra aveva creato (ristrutturazione delle industrie belliche) contribuì a questo stato di cose: da una parte offriva manodopera di ricambio disperata a basso costo, dall’altra incrementava le fila dei “tutori dell’ordine” (la Milizia volontaria per la Sicurezza nazionale arrivò a 250000 unità, 250000 “impiegati” poi addirittura passati nei ruoli dello Stato).

Tutto ciò porterà a successi clamorosi del primo Mussolini: la crescita economica dell’Italia fu seconda solo a quella del Giappone; il deficit della bilancia dei pagamenti venne ridotto grazie anche alla svalutazione della lira. Nel 1926, dopo le “Leggi speciali”, si ebbe una svolta nella politica economica del governo: iniziò la difesa della lira con la conseguente forte diminuzione delle esportazioni. Per pareggiare il bilancio si dette il via alla “battaglia del grano”; i dazi vennero aumentati a dismisura; vennero contingentate o vietate alcune importazioni; la lira venne rivalutata per arrivare a quel cambio di prestigio che serviva al governo (92,46 lire per una sterlina, la famosa “quota 90”); la circolazione di moneta si ridusse; le banche cominciarono a trovarsi in difficoltà; per realizzare liquido i finanzieri iniziarono a vendere in borsa; la borsa precipitò in pochi mesi da 146 a 78; crollarono sul mercato i prezzi di svariati prodotti; scese l’indice della produzione industriale e agricola; i disoccupati aumentarono in modo vertiginoso.

La crisi Usa del 1929 ebbe effetti gravissimi sull’Italia (che pure, nonostante quanto sostenuto più sopra, era in fase di lieve ripresa); la borsa e la banca crollarono trascinando con sé nel disastro molte industrie, anche di grandi dimensioni.

Lo Stato intervenne per salvare le banche e, nel far questo, s’impadronì di molte di esse e di molte industrie collegate. L’IRI nacque (1933) proprio come ente che doveva organizzare e gestire le imprese di cui lo Stato si era impadronito. L’altra linea di politica economica del governo fu quella che tendeva a favorire in tutti i modi la creazione di grandi monopoli.

Effetti di questa politica furono: una possente concentrazione di aziende elettriche (Edison, Sade, Volta …); una grande industria meccanica (Fiat); importanti aziende chimiche (Montecatini, Snia-Viscosa, Pirelli); un monopolio del cemento (Italcementi).

La guerra d’Etiopia (1936) produsse un ulteriore, imponente, travaso di capitali verso la grande industria, particolarmente verso quella meccanica. A questo punto le “sanzioni” e la conseguente “autarchia” rovinarono completamente l’economia italiana. L’industria, in mancanza di concorrenza, produceva merci sempre più scadenti; conseguenza di ciò è che questa industria aumentava a dismisura i suoi profitti (crebbe clamorosamente il monopolio elettrico; si sviluppò molto l’industria chimica con la produzione di azoto, coloranti, medicinali, soda, cloro, esplosivi e iniziò la produzione di materie plastiche e di fibre sintetiche, come raion, fiocco e lanital). Le esportazioni si ridussero del 64%. L’inflazione galoppava. L’Italia era tagliata fuori dai mercati mondiali (dal 1927 al 1939 le riserve auree scesero del 74%).

Unici effetti “benefici” dell’autarchia furono probabilmente il potenziamento dell’industria motociclistica italiana e della produzione di macchine utensili. A fronte di ciò, come afferma R. Romeo, “L’eliminazione di ogni concorrenza anche sul mercato interno costituiva a vantaggio degli industriali una serie di posizioni monopolistiche rispetto al consumatore, e in pari tempo agiva da freno sul progresso tecnico permettendo, con gli alti prezzi, la sopravvivenza di una serie di impianti poco efficienti, garantiti dall’assegnazione di determinate quote della domanda”.

Nel 1938 si realizzò un nuovo cambiamento di rotta: iniziò una strana campagna contro la borghesia e lo scellerato attacco contro gli ebrei. A partire da questo momento i liberali e gli ebrei, fino ad allora sostenitori entusiasti, non gradirono più il fascismo.

In definitiva, alcune caratteristiche di fondo del fascismo italiano si possono così riassumere:

– sacrifici della classe operaia (i salari nel 1930 risultano dimezzati rispetto al 1921, sono i più bassi d’Europa dopo quelli spagnoli);

– estendersi del ceto medio (grandi industrie ed enti pubblici);

– creazione di grandi monopoli;

– esodo dalle campagne;

– disoccupazione ed emigrazione;

– esilio per molti ingegni.

Aspetti d’interesse sono:

– la creazione dell’IRI ebbe come effetto che era lo Stato a dirigere l’economia (l’Italia era seconda solo all’Urss per la concentrazione dell’industria di Stato!);

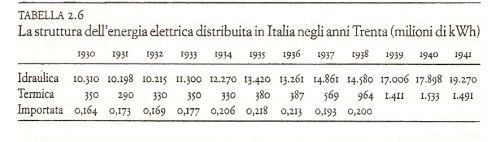

– restavano comunque aspetti contraddittori. Ad esempio, l’IRI diveniva proprietaria di un’ampia quota dell’industria elettrica, ma la gestiva con criteri privatistici allo stesso modo della rimanente industria elettrica privata (Edison, Sade, Volta) nella politica degli alti prezzi e della diversità di essi con grande penalizzazione del meridione. In questo modo, mentre la grande industria che si autoproduceva energia elettrica non veniva intaccata dalla politica degli alti prezzi, veniva portata al disastro la piccola e media industria;

– la “battaglia del grano”, oltre a quanto si è già detto, ebbe ulteriori effetti negativi nel settore agricolo-alimentare. E’ vero che l’importazione di grano si ridusse del 75% (con l’industria chimica che si arricchiva attraverso i fertilizzanti) ma è altrettanto vero che si tentava di produrre grano a qualsiasi prezzo, a scapito cioè di altre coltivazioni – ortofrutticoli e olive – e dell’allevamento.

Dice S. Romano: “Successi ancora più cospicui realizzò il fascismo proiettando nel mondo, con sapiente regia, l’immagine di un paese moderno, dinamico, sportivo. [Le grandi imprese] erano per l’Italia [e per la grande massa di emigranti che pur fornivano 5 miliardi di lire di rimesse annue per finanziare, fra l’altro, la “battaglia demografica”] altrettante battaglie vinte. ‘Ricordatevi – aveva detto Mussolini a un gruppo di sportivi il 28 ottobre 1934 – che , quando vi misurate in terra straniera, è ai vostri muscoli e soprattutto alle vostre virtù morali che sono affidati l’onore e il prestigio sportivi della nazione’ “. E gran parte dello spirito frustrato degli italiani esultava a queste parole, così come esultava all’annuncio di un nuovo record, di un nuovo primato, di una nuova vittoria in un qualche campionato.

7 – FASCISMO, SCIENZA, INDUSTRIA

L’atteggiamento del fascismo nei confronti della scienza può essere riassunto nell’enfasi che venne posta su tutto ciò che di applicativo la scienza stessa era in grado di fornire, su tutto ciò che avesse il senso dell’uso pratico e quasi quotidiano. Il livello più elevato di questa concezione lo sì può ritrovare in un discorso che Giovanni Gentile, allora ministro dell’educazione, pronunciò nel 1923 al Convegno annuale della Società italiana per il progresso delle scienze (SIPS), dal significativo titolo “La moralità della scienza“. La scienza, secondo Gentile, ha un valore morale in quanto è un prodotto dell’uomo. La responsabilità della ricerca scientifica è tutta dell’uomo, che avrà fatto il proprio dovere se si sarà reso utile alla patria. Quindi scienza per i bisogni politici ed economici della patria.

Più in generale, i filosofi idealisti italiani, ai quali ho accennato, tentavano (riuscendovi) di accreditare l’idea del primato della filosofia sulla scienza. Ciò che elaboravano gli scienziati era solo una riscoperta di idee già abbondantemente discusse e digerite nell’ambito della filosofia. Questo giudizio, evidentemente, era relativo a ciò che questi filosofi erano in grado di capire dei recenti sviluppi della scienza in generale e della fisica in particolare. A proposito della relatività e dei quanti non erano in grado di opinare, e invano chiedevano a Gentile e Croce che assumessero una posizione sull’argomento. Probabilmente, l’incapacità di questi filosofi di muoversi sul terreno epistemologico(3) contribuì, in cascata, a due fatti importanti: a) il fascismo, contrariamente al nazismo (relatività sviluppata da un ebreo: più in generale scienza ebraica e/o scienza degenerata) e al bolscevismo (quanti sviluppati in occidente; biologia sviluppata in occidente: più in generale scienza occidentale) non assunse chiusure ideologiche contro la nuova fisica; b) Fermi e il suo gruppo, certamente non aiutati – soprattutto economicamente – altrettanto certamente (pur muovendosi nell’ambito della nuova fisica) non vennero ostacolati.

In ogni caso la richiesta di una scienza pratica, se da una parte comportava l’esclusione dai finanziamenti di gruppi “teorici” (il gruppo Fermi e tutti quelli che iniziarono a sorgere come diretta o indiretta filiazione di Fermi furono tagliati fuori da tutta la messe di risultati connessi con la scoperta, della radioattività, per l’impossibilità di comprarsi materiali radioattivi) dall’altra non garantiva di per sé i finanziamenti a supposti gruppi “sperimentali”. Furono necessarie molte pressioni e interventi diretti di gruppi industriali “illuminati” perché all’espansione economica del primo fascismo si accompagnasse una crescita, almeno, della scienza applicata. A favore quantomeno del riordino e dell’accrescimento di dotazione dei laboratori scientifici universitari intervenne lo stesso Mussolini in occasione del Convegno della SIPS del 1926.

Il discorso di Mussolini un qualche effetto lo ebbe: il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), creato nel 1923, che aveva come compito istituzionale quello di farsi promotore e coordinatore di ricerche nell’ambito anche di propri laboratori e che non era mai stato messo in grado di funzionare, nel 1927 fu riformato in modo da disporre sia di fondi che di una struttura organizzativa che gli permettessero di operare (anche se con mezzi di gran lunga inferiori ad analoghe istituzioni di altri Paesi). Fu il matematico Volterra a pensare a uno statuto di CNR già nel 1919. Alla presidenza di questo ente andò chi meglio riassumeva l’ideale dello scienziato fascista (una gran parte applicativa, nessuna elaborazione teorica, prestigio internazionale, successo imprenditoriale, politicamente inesistente): Guglielmo Marconi, uno dei rappresentanti italiani alle conferenze per la pace che seguirono la prima guerra mondiale e che si era iscritto al Partito Nazionale Fascista (PNF) nel 1923. Con il Fascismo, Marconi ebbe rapporti molto stretti e non si sa bene chi di più dovette all’altro (nel 1935 fu creata, appositamente per lui, la cattedra di Onde Elettromagnetiche presso la Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell’Università di Roma).

Il neopresidente aveva però troppi problemi personali per potersi dedicare appieno alla funzione manageriale richiesta. Non “spinse” come avrebbe dovuto e potuto per avere maggiori finanziamenti da parte dello Stato e dell’industria (solo la Edison e la Montecatini si mostrarono lungimiranti finanziando il CNR). È interessante osservare che intanto, sulla scia di quanto era già avvenuto in vari Paesi (soprattutto in Germania), ci si andava convincendo del corto respiro che avevano le iniziative di scienza immediatamente applicata. Da varie parti (chimici e matematici soprattutto, ma anche alcuni ambienti industriali) si cominciò a osservare che una “scienza pratica”, non alimentata da attività teorica è destinata a scomparire(4).

Il CNR, comunque, dipendeva completamente dall’università per laboratori e strutture. Solo a partire dai primi anni Trenta poté iniziare a gestire in proprio l’Istituto nazionale di ottica e l’Istituto per le applicazioni del calcolo. Qualcosa quindi si muoveva. La crisi economica dei primi anni Trenta rallentò i processi che si erano avviati, e si dovette aspettare la politica autarchica che seguì alle sanzioni internazionali perché di nuovo si cominciasse a puntare sulla scienza per risolvere i problemi produttivi. Fu questo il momento di molte autocritiche sui ritardi che la retorica degli anni precedenti aveva accumulato; ma fu anche il momento in cui si accentuò la richiesta di scienza applicata che sfociò in molti casi in tante iniziative sbagliate, contraddittorie, velleitarie, quando non erano ridicole e truffaldine (i casi del “lanital” e dell’estrazione di ferro dalle sabbie di Ladispoli possono essere due esempi in questo senso). Su questo comunque dirò di più nel paragrafo seguente.

Nel 1937, a seguito di svariate istanze, il CNR fu di nuovo riformato. Dopo la morte di Marconi fu chiamato alla sua presidenza – fatto significativo dell’uso che di questo ente si voleva fare – il generale Badoglio. Aumentarono i finanziamenti: l’ente tu dotato di un edificio a fianco dell’ università; altri istituti e laboratori entrarono sotto la sua diretta gestione: l’Istituto elettrotecnico Galileo Ferraris di Torino, l’Istituto di Elettroacustica Orso Mario Corbino di Roma, l’Istituto di ricerche biologiche di Rodi.

Ma la guerra era alle porte e, intanto, venivano promulgate le leggi razziali. Quella struttura, che cosi faticosamente stava nascendo, in breve tempo si sarebbe vanificata.

Un cenno a questo punto va fatto ai rapporti tra ricerca tecnologica, produzione industriale e autarchia. Ed è anche molto semplice capire che la gran parte dell’industria italiana puntava unicamente al più alto profitto da conseguirsi nel modo più facile. In epoca precedente la prima guerra mondiale l’industria produceva essenzialmente copiando brevetti stranieri (massimo profitto con il minimo sforzo, con la conseguenza che la ricerca fondamentale la facevano gli altri). Si ripete ora la stessa cosa: in mancanza di una qualsiasi concorrenza i processi produttivi non vengono in alcun modo migliorati, si vivacchia con prodotti scadenti e con laboratori di ricerca che non aggiornano i loro strumenti. Anche qui occorre però dire che vi furono delle eccezioni in settori “strategici”, quello dei concimi e quello dei combustibili.

Nel primo alcuni importanti risultati furono conseguiti da Palazzo (concimi fosfatici), da Fauser, Casale (concimi azotati) e Blanc (concimi potassici); nel secondo settore, ritenuto molto importante se già nel 1926 era stata creata l’Agip, Natta, nel quadro dei progetti di sostituzione della benzina con alcool etilico e metilico, realizzò un processo in cui l’idrogeno veniva prodotto per via elettrolitica (l’Italia disponeva di energia elettrica) anziché dal carbone come comunemente si faceva. E non può tacersi il fatto che dietro ogni ricerca di un qualche calibro vi era sempre la Montecatini, che riuscì in questo modo a espandersi enormemente.

Situazione contraddittoria, dunque. Da una parte alcuni processi e integrazioni erano avviati, dall’altra il provincialismo e la rozzezza lasciavano le iniziative isolate tra loro, senza strutture né coordinamento. A questo proposito è interessante riportare (R. Maiocchi) le conclusioni del non sospetto 1° Convegno per lo sviluppo dell’autarchia industriale (1938).

Le cose non funzionavano a seguito di:

– debolezza delle strutture;

– scarso coordinamento;

– carenza di ricercatori;

– squilibrio esistente tra poche grandi industrie (nelle quali si fa sia la ricerca in proprio che quella coordinata con i laboratori statali) e la stragrande maggioranza delle industrie medie e piccole (che non sanno neppure cos’è la ricerca);

– livello tecnologico arretratissimo di quasi la totalità dell’industria italiana;

– i successi ottenuti sono dovuti più all’iniziativa di individui isolati che non a un piano preordinato.

In definitiva pare si possa concludere, con R. Maiocchi, che: “Il fascismo non seppe sfruttare la disponibilità all’impegno, indubbiamente presente in gruppi di scienziati e tecnici, per l’incapacità di pianificare e coordinare un’attività di ampio respiro, per il modo affrettato, rozzo e dilettantesco in cui venne affrontata la costruzione di una “società imperiale”: carenze, queste, che crearono una sostanziale sfasatura tra ricerca e bisogni autarchici, senza che ciò fosse dovuto a resistenze o boicottaggio da parte dei ricercatori i quali, anzi, si lamentarono poi di non essere stati ascoltati”.

8 – SCIENZA E INDUSTRIA PER L’AUTARCHIA

Come eredità dell’impegno degli scienziati italiani nella Prima Guerra Mondiale, il matematico Vito Volterra riuscì a fondare un ente morale con legami ad altri enti europei consimili, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che nelle ipotesi iniziali avrebbe dovuto coordinare ogni ricerca scientifica in Italia. Il CNR nasceva nel novembre del 1923 sull’onda di una realizzazione privata precedente dello stesso Volterra, l’Ufficio Invenzioni e Ricerche. Il nuovo ente ebbe una collocazione vicina all’Accademia dei Lincei ed una qualche dipendenza dal Ministero dell’Educazione con finanziamenti molto esigui. I primi anni di vita dell’ente coincisero con le prime imprese del fascismo e Volterra, presidente del CNR, era un personaggio caratterizzato da netto e solido antifascismo con ricadute negative da un regime che sapeva punire i suoi avversari. In definitiva il CNR nasceva strangolato e nei suoi primi 4 anni di vita non riuscì a far altro che qualche censimento degli istituti di ricerca presenti in Italia. Nel 1927, con il fascismo già saldamente al potere (rivendicazione da parte di Mussolini dell’assassinio di Matteotti e squadracce all’opera in tutta Italia), l’ente fu riorganizzato. Allo scadere della presidenza Volterra non gli fu rinnovato il mandato che fu invece passato a Guglielmo Marconi. Il CNR fu sganciato dall’Accademia dei Lincei e collegato all’Accademia d’Italia con il compito di consulenza al Duce mediante il coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni anche nell’interesse della economia generale e con quello di organo permanente consultivo e di informazione per il Ministero dell’Educazione.

La storia dell’ente dai suoi inizi fino al 1945 è ricchissima di episodi di vario genere. Dentro questa storia vi sono interessi molto grandi da parte di industrie italiane, di spiriti truffaldini, di persone che seriamente cercavano di indirizzare la ricerca del nostro Paese, anche se a fini non condivisibili, di interessi e sfiducia dei militari, … insomma è uno spaccato di quella che era la società italiana e, per molti versi di come anche oggi vanno le cose in Italia. Non farò una tale storia anche perché il lavoro dell’intersezione tra CNR, scienziati e fascismo è stata fatta egregiamente da Roberto Maiocchi (2003). Mi limiterò, seguendo la traccia di tale lavoro, a riportare solo gli episodi salienti per la comprensione della complessa dialettica che si originò.

Per comprendere la natura dell’ente è utile riportare i nomi e le funzioni delle persone che dovevano dirigerlo a fianco di Marconi: Giovanni Magrini (ex funzionario del Comitato talassografico e fedele mussoliniano), Bonaldo Stringher (governatore della Banca d’Italia), Amedeo Giannini (diplomatico in rappresentanza del Ministero degli Esteri, per il ruolo internazionale dell’ente), Ugo Frascherelli (direttore generale del Ministero dell’Educazione), Nicola Vacchelli (generale che dirigeva l’Istituto Geografico Militare di Firenze), Nicola Parravano(chimico, unico rappresentante laureato dell’università al quale poco dopo fu affiancato un altro professore universitario ma proiettato più verso l’industria chimica, Gian Alberto Blanc).

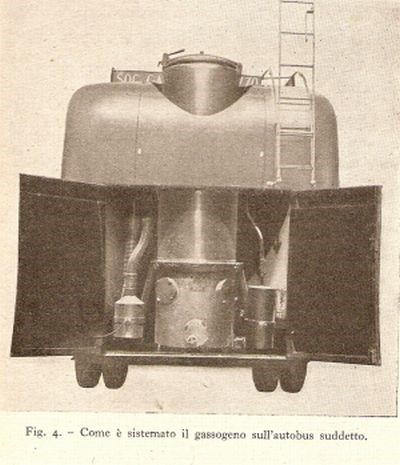

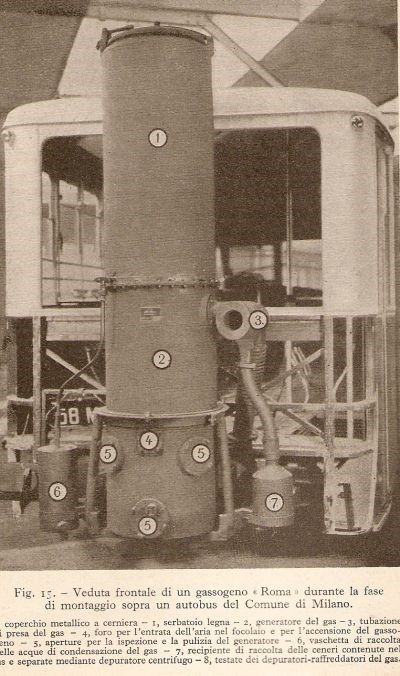

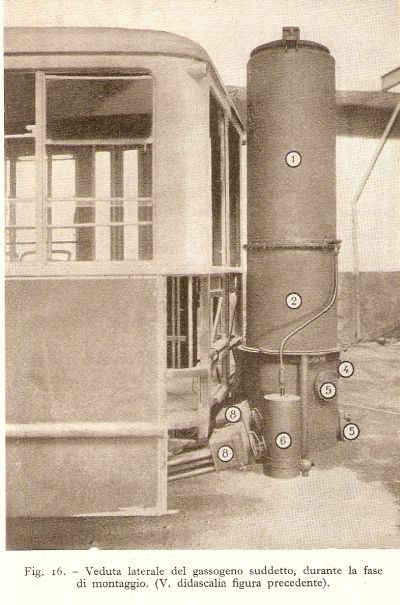

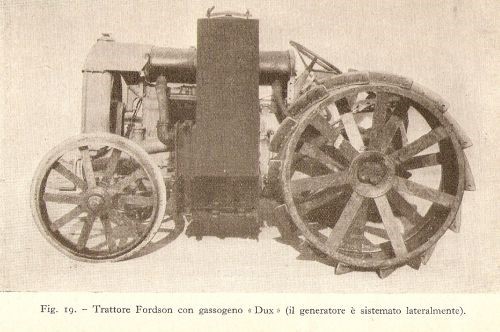

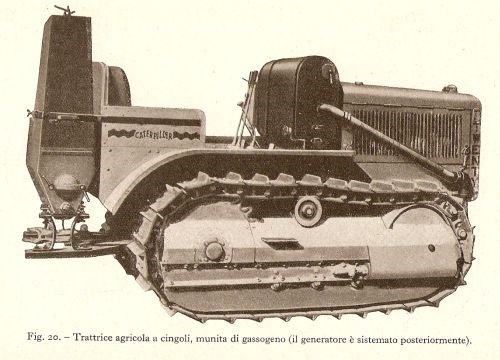

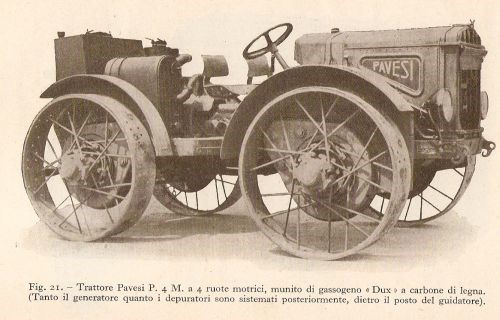

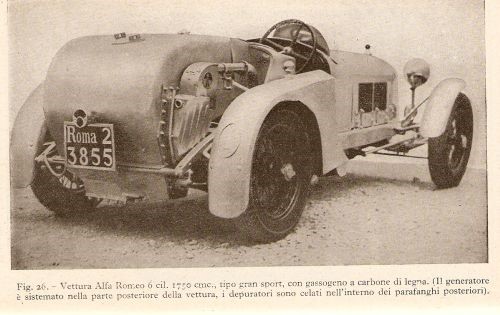

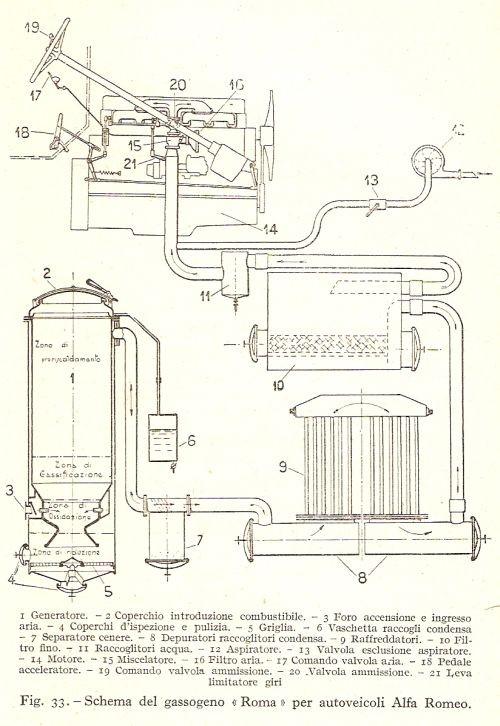

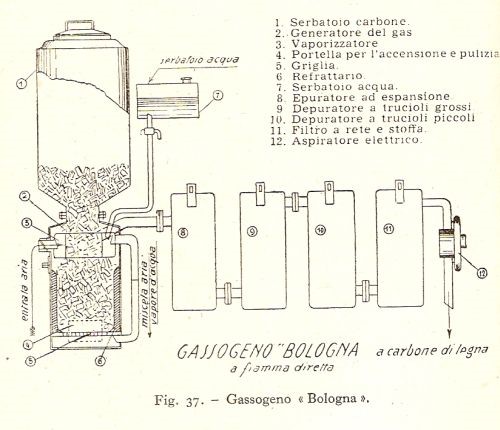

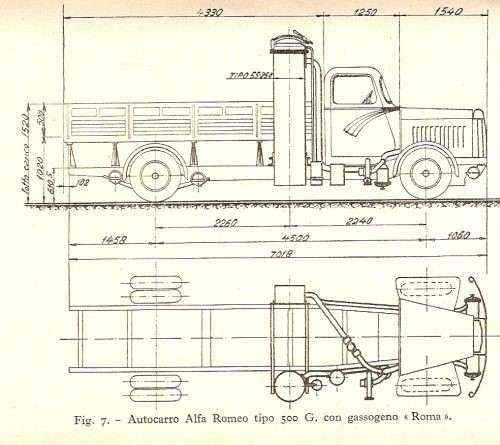

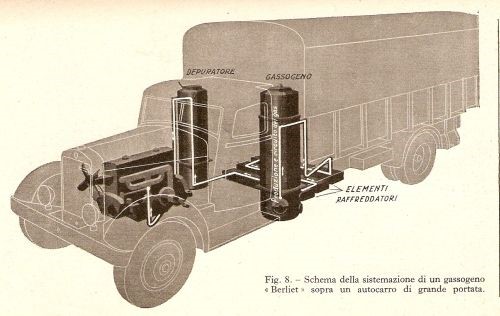

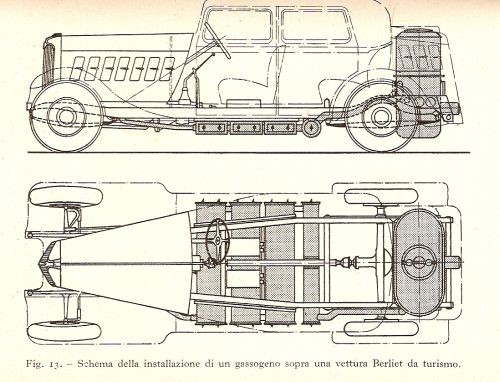

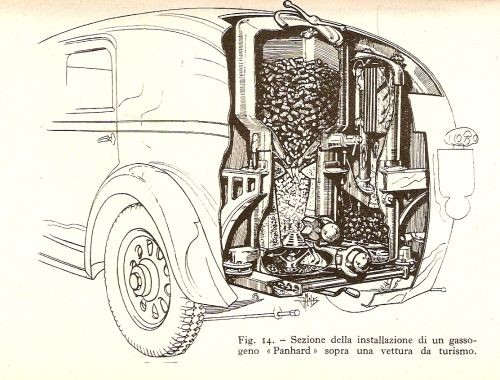

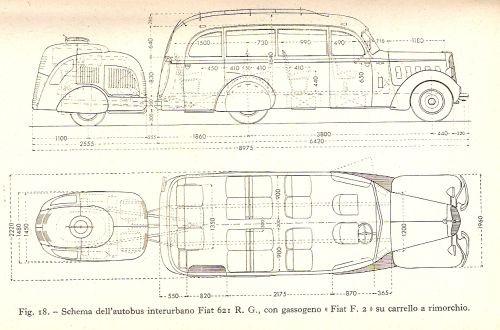

I primi tempi furono di completa stasi dovuta all’assenza di indirizzi e alla cronica mancanza di finanziamenti, anche a seguito della profonda crisi finanziaria nella quale l’Italia del dopoguerra continuava a dibattersi. Marconi pose il problema delle radiocomunicazioni e riuscì con fondi provenienti dal di fuori del CNR a realizzare il Centro Radioelettrico Sperimentale di Torre Chiaruccia. Si pose il problema di realizzare vetri ottici per strumenti di precisione di grande interesse anche militare. Più in generale prevalse l’indirizzo del sostegno all’industria nazionale in un momento in cui il forte deficit della bilancia ei pagamenti concentrava l’attenzione sulla principale voce di uscita, quella per l’acquisto dei carburanti. La Francia era il riferimento perché in quel Paese vi erano degli studi avanzati della trazione a gassogeno, un dispositivo in grado di produrre gas a partire da una massa solida, generalmente una sostanza (biomassa)derivata da produzione agricola e quindi proprio ciò che faceva al caso dell’Italia, Paese quasi completamente agricolo. Nel marzo del 1930, su impulso di Parravano, fu deciso che il problema del gassogeno era di grande interesse, anche per disporre proprio dove più occorreva, nelle arretrate campagne, di un sistema per la trazione di macchine, e meritava di essere studiato. Il comitato del CNR che si occupava di agricoltura fu sottoposto a molte e variegate sollecitazioni per estrarre tutto il possibile dai prodotti agricoli. Scriveva Parravano, che pure era legato all’industria metallurgica, che noi dobbiamo concepire il mondo un poco diversamente [dai Paesi Nordici] e ricorrere con più larghezza e per compiti di maggior rilievo alle officine chimiche del buon Dio, officine che non hanno capriate di fero rugginoso, ove non v’è atmosfera fumosa e viziata ma ove l’operaio, pur più povero, canta al sole la sua canzone, che è quasi sempre d’more e di gioia. E pur essendo agli inizi degli anni Trenta scopriamo che la retorica fascista avanzava con la falsificazione della dura realtà di miseria, lacrime e sangue che gli operai hanno sempre pagato per maggior gloria, non già di Dio, ma dei padroni. Comunque questo spirito rurale era largamente diffuso, anche tra scienziati di varia estrazione.

Altre iniziative furono del CNR nei primi anni Trenta; tutte indirizzate, con pochissimi fondi, a questioni d’interesse accademico sollevate da svariati professori universitari che sollecitavano attenzione per loro ricerche e per lavori teoretici. I finanziamenti erano a pioggia e si poteva registrare un 50% dei fondi a disposizione per i più svariati progetti di ricerca e l’altro 50% per il mantenimento dell’ente (stipendi, missioni, segreteria, …). Il direttorio, essendo composto in prevalenza da non scienziati, non bloccò alcuna ricerca cosa che semmai fece il Ministero dell’Educazione ridisegnando le dotazioni di varie facoltà.

I primi anni Trenta furono segnati da un evento drammatico per un’economia che tentava di riprendersi, la crisi economica mondiale. Vi furono fallimenti di banche che comportarono nazionalizzazioni e creazioni di nuovi istituti. La reazione a varie manovre economiche internazionali fu di chiudersi nel protezionismo e quindi a rinnovare l’attenzione alle produzioni nazionali con un rilancio del mercato interno. Per quel che ci interessa alcune delle proposte del passato vennero ora riprese con l’attenzione della necessità economica. C ome riassume Maiocchi (2003):

Ripresero con una certa lena gli studi sull’ alcool carburante, sullo sfruttamento delle rocce asfaltiche e bituminose, sulla utilizzazione dei combustibili nazionali secondo modalità che comprendevano le recenti tecniche di idrogenazione, sull’impiego del gassogeno per autotrazione, cominciò a esser preso sul serio il petrolio presente nel sottosuolo italiano, il CNR avviò una rassegna dei combustibili nazionali, anche la cellulosa da piante nazionali, annuali o meno, ritornò a essere presa in considerazione, così come ricevettero attenzioni le risorse delle nostre colonie, l’impiego come lubrificante dell’olio di ricino o dell’olio di oliva, la possibilità di sfruttare i nostri minerali metalliferi poveri o le nostre piante aromatiche e medicinali. Naturalmente proseguirono ancora le ricerche inerenti produzioni tecnologicamente molto avanzate, come quelle di Giulio Natta e dei suoi collaboratori sulle sintesi catalitiche degli alcooli e dei loro derivati o quelle di Livio Cambi e della sua scuola sui metalli non ferrosi ma anche queste furono vissute, o comunque presentate come imprese ad alto significato patriottico e contribuirono anch’esse alla costruzione di un clima culturale sempre vivacemente proteso al raggiungimento dell’autonomia della Nazione.

Era il clima adatto per il rafforzamento del CNR e di azioni da portare avanti assieme agli industriali. Furono create le più svariate commissioni per studiare i più svariati temi ed il CNR divenne consulente del governo per almeno una questione, l’alcool carburante (quale miscuglio di alcool etilico con benzina avrebbe funzionato meglio). Il CNR, sotto la spinta di Parravano, attivò il Comitato per i combustibili per fare ricerche in laboratori militari, dell’ACI e della facoltà di Ingegneria di Roma. Dopo studi accurati venne stabilito che la percentuale migliore era del 5%, anche perché era quella che corrispondeva alla produzione italiana di alcool. Il governo, sensibile ad ogni suggerimento degli scienziati, emanò un decreto in cui si faceva obbligo di miscelare al 20%. Ho citato questo episodio che sembra marginale per mostrare come vi sia sempre in Italia la sottovalutazione della ricerca ed il gioco con i numeri.

A lato di episodi come questi e di ricerche che, pur proposte, non furono mai iniziate, vi furono anche dei successi di grande portata. Uno di tali successi fu la realizzazione da parte del matematico Mauro Picone dell’Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo che fu una sorta di base su cui si fondarono gran parte delle ricerche future del CNR e che fu da sostegno per ogni iniziativa sia pubblica che privata. Riguardo ai comitati del CNR, quello che ebbe maggior peso fu il Comitato per le materie prime, creato nel 1932 ed affidato a Blanc, che fece una sorta di catalogo delle disponibilità nazionali, dei nostri bisogni, delle capacità di produzione e di quelle di surrogazione. Era un indispensabile punto di partenza per capire cosa fare e cosa si poteva fare. Blanc cercò aiuto da coloro che potevano avere le prime informazioni, come l’ISTAT ed il Comitato di Mobilitazione Civile (ente diretto dal generale Dallolio che aveva lo scopo di mobilitare il sistema produttivo del Paese in caso di guerra), ma la collaborazione fu scarsa fino al 1933 quando la crisi aveva raggiunto i suoi momenti più drammatici ed il governo, dopo aver creato l’IRI che raccoglieva la miriade di fabbriche che andavano fallendo e che si proponeva come ente di Stato nella produzione industriale e più in generale nella gestione dell’economia del Paese, portò a compimento la realizzazione del corporativismo come uscita di salvezza dal capitalismo, che fu dichiarato decaduto da Mussolini il 14 novembre 1933. In tale clima il CNR si poneva come un ente in grado di risolvere importanti questioni nazionali e fu allora che lo stesso Presidente, Marconi, pose come fondamentale la questione della materie prime. Iniziarono così ad essere prodotte una sequela di relazioni che, in gran parte, rimasero come tali ma, fatto più importante, si progettò la realizzazione di 3 laboratori nazionali del CNR. Ma fu lo stesso Mussolini a bloccare il tutto perché non vi erano i fondi e ad aprire la strada a possibili ed auspicabili, ma mai arrivati, finanziamenti dell’industria privata.

La caduta per legge del capitalismo e la nascita per legge delle corporazioni indicò la strada da seguire che iniziò con una guerra di aggressione coloniale, alla mobilitazione per la quale furono naturalmente chiamati anche gli scienziati ed il CNR. Giovanni Magrini aderì subito per il CNR e propose la creazione del Comitato per le applicazioni della scienza alla difesa nazionale. Questo Comitato fu bocciato ma Mussolini pensò che qualche cosa si sarebbe potuto ricavare dalla scienza e creò nel 1934 il Comitato di coordinamento tra CNR e militari, dando qualche finanziamento in più al CNR. Ma il Comitato sparì nel nulla dopo la sua prima riunione per l’incompatibilità tra scienziati e militari. E, più in generale, dalle euforie iniziali si era passati ad una situazione in cui non si capiva più il ruolo del CNR in uno Stato corporativo.