Roberto Renzetti

(Aprile 2009)

ALCUNI DATI BIOGRAFICI

Giovan Battista Baliani (o Baliano) nacque a Genova nel 1582 da una famiglia patrizia. Non si hanno molte notizie del giovane Baliani ma, vista la grande simpatia che la nobiltà genovese mostrò verso la Compagnia di Gesù tanto da chiedere nel 1547 a Ignazio de Loyola l’istituzione a Genova di una scuola che fu poi aperta nel 1554 (il Collegio dei Gesuiti), è da immaginare che studiasse in quella scuola che estese la propria attività a studi universitari nel 1604. Senza particolari problemi economici anche perché i Signori genovesi che avevano insistentemente richiesto la scuola si rifiutarono poi di pagarla affidandosi solo a private liberalità. Baliani terminò comunque presumibilmente in tale scuola gli studi in ambito scientifico (matematica e fisica). Dico ciò anche se nel Collegio genovese il settore delle discipline scientifiche non fu particolarmente curato per la cronica mancanza di insegnanti di tali discipline. Padre Bernardino Salino, che fu nominato lettore di matematica nel Collegio di Genova nel 1604, scriveva a Cristoforo Clavio pregandolo di inviare da Roma testi scientifici: perché mai altre volte si è letta questa scienzia in questo luogo, per questo ho trovato il collegio sfornito di libri e di istromenti necesari per questa professione. D’altra parte Genova non aveva brillato in ambito scientifico nei secoli in cui Firenze, Pisa, Padova, Venezia ed altri centri culturali italiani davano i loro grandi contributi. Ancora alla metà del Seicento, come annotava il gesuita P. Sonderegher era potius civitas Mercurio quam Patri Pieridum dicata, dedita cioè maggiormente allo scambio di merci e di materiali che allo studio e alla cultura. Ed il giudizio era lo stesso di Giacomo Bonvicino, insegnante di matematica nel collegio dei Gesuiti: Genova non è città di scienze: i grandi attendono a negotii e cambi, i giovani a dame e balli […] tanto si ammette al governo un ignorante, quanto uno scienziato […]. Molti ingegni di questa città preferirono andare a lavorare in altre città italiane o addirittura all’estero, come Gian Domenico Cassini che passò a Bologna prima di andare a Parigi (anche il gesuita Orazio Grassi, coetaneo e conterraneo del Baliani, essendo nato a Savona nel 1583, e che avrà una storia di polemiche con Galileo, era andato a studiare al Collegio Romano). Anche perché, caso unico tra le città dell’importanza di Genova, in questa città, fino alla creazione di quella dei Gesuiti nel 1604, non vi era alcuna Università. Maggiore quindi il merito del giovane Baliani che, come accennato, dovette terminare i suoi studi nel Collegio dei Gesuiti (probabilmente anche in quella Università aperta proprio in tempo utile per la sua età) ed in questo ambiente il suo corso di studi per poi accedere, come d’uopo per un patrizio, all’assunzione di una qualche responsabilità politica nella gestione della Repubblica. Il primo incarico lo ebbe nel 1611 e fu quello di Prefetto della rocca di Savona. Nel 1623 ottenne l’incarico di Governatore della città di Sarzana, quindi nel 1624 fu nominato al Senato della Repubblica di Genova. Come Senatore nel 1626 ottenne l’incarico di fare da sovrintendente scientifico ad una grande impresa: la costruzione di una muraglia (le Mura Nuove) che doveva difendere la città dal lato terra (una sorta di triangolo equilatero con un lato sul mare e gli altri due di una lunghezza complessiva di circa 13 chilometri). A Baliani venne affidato il compito di calcolare e verificare sul posto ogni angolo saliente o rientrante dei bastioni, la distanza tra un bastione e l’altro e la loro lunghezza, che a Genova per la prima volta nella storia dell’architettura militare, assunse una notevole dimensione. Con l’importante suo contributo Genova divenne una città all’avanguardia nell’architettura militare, modello per le scuole francese e tedesca. La costruzione delle Mura Nuove, con qualche breve interruzione nei lavori, terminò nel 1633. Intanto, nel 1630, Baliani ebbe dal Governo della Repubblica l’incarico, dopo averne verificato il grado con adeguati scandagli, di rimediare gli eventuali problemi di insabbiamento del porto della città nelle cui acque arrivavano i detriti dei torrenti Bisagno e Polcevera. Quella città, con poca tradizione scientifica per suo maggiore interesse in affari, proprio per questi ultimi, si trovò ad essere, nei primi anni del Seicento, la promotrice di varie imprese scientifiche come quelle citate (mura e porto) e quella della costruzione di un acquedotto per l’approvvigionamento idrico della città, della quale discuterò più oltre. Per concludere con le cariche politiche che crescevano anche per i meriti accumulati sul campo, Baliani, dal 1647 al 1649, fu ancora a Savona ma come Governatore e, contemporaneamente, fu Capitano degli arcieri della Repubblica che avevano sede nell’imponente Fortezza di Priamar nella stessa Savona.

Quindi Baliani, anche filosofo, letterato ed uomo d’affari, e nonostante la Repubblica di Genova non considerasse che attività a fini pratici(1), ebbe un’intensa attività pubblica che si coniugò con l’attività di ingegnere civile e militare e con una importante attività di scienziato che scaturiva da tutti i problemi pratici che dovette risolvere e per i quali era indispensabile aggiungere alla fase empirica quella teorica e sperimentale.

Baliani si spense a Genova nel 1666.

I PRIMI INTERESSI SCIENTIFICI

Un documento importante sugli interessi scientifici di Baliani è una prima lettera che Galileo gli scrive il 25 gennaio 1614 (Galileo ha 50 anni e Baliani 32). Questa lettera discendeva da due precedenti lettere che l’amico di Galileo, Filippo Salviati(2), gli aveva inviato come presentazione del medesimo Baliani. La prima di queste due lettere è del 27 dicembre 1613 e proveniva da Genova. Scriveva Salviati a Galileo:

Ho trovato qua un filosofo alla usanza nostra, garbatissimo gentil huomo, nominato il S.r Gio. Batista Baliani. Lui filosofa sopra la natura, si ride di Aristotile et di tutti i Peripatici. È buon geometra, et m’ ha detto che andò a Venetia aposta per vedere V. S. Si ride di chi ha scritto contro al vostro libretto, sebene m’ ha detto che ha notate alcune cose nel libro di V. S. che non gli piacciano; et io l’ ho pregato che me le mostri, il che m’ ha promesso fare, ma dice che ha il libro in villa. Cercherò me le mostri, per vedere, se è possibile, resti satisfatto. È per la buona quanto huomo che habbia mai trovato, ma è un poco di sua opinione; nel resto, garbatissimo et da piacere a V. S., et non desidera altro se non una conversatione di filosofi liberi.

E’ una presentazione molto buona basata sul ridersi di Aristotele. A questa lettera Salviati ne faceva seguire un’altra in data 13 gennaio 1614 nella quale si entrava in argomento:

Dissi al S.r Gio. Batista Baliano quanto la mi scriveva per conto di pesar l’ aria. Mi rispose che desidera grandemente, con comodità di V. S., di saper il modo, o almeno quanto l’aria pesa respetto all’ acqua. Di gratia, V. S., quando sarà disoccupata, gli scriva et gli dia qualche sodisfatione, perché è gentil huomo garbato et stima assai V. S. È filosofo libero et ha molta opinione di V. S., et a molte cose m’ ha dato l’istesse ragioni che ho intese da lei; et se trattassi con V. S., in pochi giorni converresti in ogni cosa. Se la gli scrive, gli dia del molto Ill. solamente.

A me non risponda, perché le lettere non mi ci troveriano. Et baciandoli le mani, la prego a far mie racomandationi a’ soliti, con dirli se vogliono niente di Spagna, me lo avisino.

L’argomento che indicava Salviati a Galileo era relativo al peso dell’aria, problema che, evidentemente, era stato argomento di discussione tra lo stesso Salviati e Galileo. Della qual cosa Salviati doveva aver parlato a Baliani e quest’ultimo chiedeva di saperne di più. Galileo si mise subito in contatto con chi gli indicava l’amico con questa lettera del 25 gennaio 1614:

Molto Ill.re Sig.r et P.ron Oss.mo

L’ Ill.mo Sig.r Filippo Salviati con le sue ultime lettere mi ha significato, come V. S. desiderava di veder certe mie lettere intorno alle macchie solari, le quali con questa gl’ invio, sebene è lettura assai popolare e indegna dell’ orecchie di V. S., non mi havendo porto il finto Apelle (3) occasione di troppo sottilizzare, come ella dalle sue lettere comprenderà. Forse in breve, con opportuna occasione, tratterò questo medesimo argomento più esattamente. Il medesimo Signor mi scrisse, più giorni sono, come V. S. haveva veduto quel mio trattatello delle cose che stanno sul’ acqua, scritto, com’ Ella vede, incidentemente; nel quale intendo che V. S. ha alcune cose che non gli satisfanno interamente, le quali io la supplico a conferirmi, assicurandola che io riceverò per maggior favore le censure di quelle cose che non gli piacessero, che l’assenso o le lodi del resto, poi che quelle saranno di mio utile, e non queste. Al medesimo Signor mandai un modo, delli tre che ne ho, di pesar l’aria, acciò lo conferisse con V. S.; ma perchè non so se la mia lettera sarà giunta avanti la sua partita, potrà V. S. farmene avvisato, acciò, in difetto di quella, le passi supplire con altra al comandamento di V. S.

Il Sig. Filippo, al quale ho conferito buona parte delle mie immaginazioni filosofiche, mi scrive haver trovato gran conformità tra le sue speculazioni e le mie; di che io non mi sono molto maravig1iato, poiché studiamo sopra il medesimo libro e con i medesimi fondamenti.

Restami di dovere offerirmi a V. S., il che fa con ogni affetto di cuore e sincerità di animo; e la prego a gradire tale mio affetto et a darmene segno col comandarmi e col conferirmi alcuna delle sue contemplazioni: il che riceverò per gratia singolare. E con questo gli bacio le mani, come fa anche al Sig. Giovanni Batista Pinelli, mio antico padrone; e dal Signor Dio gli prego somma felicità.

Galileo era estremamente cortese e disponibile. Chiedeva a Baliani che gli dicesse su cosa non era d’accordo e si diceva pronto a dare le spiegazioni che eventualmente gli fossero richieste. Baliani non aspettava altro ed in tempi brevissimi, il 31 gennaio 1614, scrisse a Galileo una lunga lettera. Nella prima parte, dopo aver ringraziato Salviati per avergli dato l’opportunità di conoscerlo, si presentava come sostenitore del nuovo modo di fare scienza affermando che, anche se è un principiante, è:

[…] amico delle scienze e per conseguenza di chi le possiede, quale ho conosciuto prima d’ hora essere V. S. in quel suo dottissimo trattato delle cose che stanno su l’acqua, e di presente nelle Lettere che mi ha favorito mandarmi, che trattano delle macchie del sole: nelle quali cose tutte si scorgon infinite, bellissime e nuove oppinioni filosofiche, provate con sotilissime dimostrationi geometriche; senza le quali la filosofia non merita il nome di scienza, ma più tosto d’oppinione. Et invero io mi son sempre riso di tutte le conclusioni filosofiche, che non dipendano (oltre quelle che sappiamo esser vere per lume di fede) o da dimostrationi matematiche o da esperienze infallibili; e se pochi si sono ritrovati sin al dì d’ hoggi che habbian filosofato in cotal maniera, ciò è per avventura avvenuto per esservi pochi che habbiano piena contezza delle due sudette scienze […].

Non era usuale in questo periodo trovare dei sostenitori del metodo scientifico, qualcuno che sostenesse che l’osservazione di un fenomeno se non accompagnata da un trattamento teorico non serviva a molto. Ma Baliani aggiungeva un qualcosa che è di grande interesse in ogni periodo della storia: sono pochi coloro che hanno acquistato il modo corretto di disquisire sulle questioni naturali perché sono pochi coloro che hanno dimestichezza con la matematica e con il modo di sperimentare.

Dopo questa premessa Baliani entrava in argomento su due questioni. La prima era una discussione sulle macchie solari, con continui riferimenti a punti precisi del lavoro di Galileo in proposito, Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti (1613), in particolare al moto che Galileo assegnava al Sole:

Non posso negare di non haver un poco di difficoltà a conceder quel che V. S dice […] del moto del sole(4): perchè, tutto che si concedesse che la nave mossa, a cui si togliessero gli impedimenti estrinseci, si havesse a muover sempre, non ne séguita, s’io non m’inganno, che il sole si habbia sempre a muover, poiché non par necessario conceder che l’ambiente non gli debba dare qualche piccolo impedimento; né basta, per mio aviso, d’ir che anche egli se ne muova. poiché l’aria, che è intorno ad una ruota che gira, si muove anch’ essa per lo moto di lei, né perciò credo che V. S. stimi che non le dia qualche puoco trattenimento.

Sulle macchie solari altre questioni nascevano sul fatto che gli astri avessero delle superfici opache e ruvide e sulla possibilità che le macchie fossero legate al maggiore o minore calore che il Sole invia sulla Terra e quindi alla loro influenza sul clima (per il fatto che una macchia è una zona da cui non si dipartono i raggi solari). La seconda era relativa ad un dubbio che aveva avuto leggendo il Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua, o che in quella si muovono (1612) relativo al fatto che, secondo quanto comunemente si riteneva, il ghiaccio dovrebbe essere acqua condensata con tutte le conseguenze di ciò. La cosa non gli tornava perché una materia condensata ha maggior peso dell’acqua e quindi, invece di galleggiare, deve andare a fondo. Ma il dubbio glielo aveva già chiarito Salviati

dicendomi che il giacchio occupa maggior luogo dell’acqua: il che io poi anche provai per isperienza, e gli dissi la mia oppenione, come possa essere che il giacchio si faccia dal freddo che condensi l’ acqua e che ad ogni modo egli occupi maggior luogo; perchè si condensa non uniformemente, ma più tosto in diverse parti, fra le quali restano delle parti più rare, onde egli tutto insieme viene ad essere più raro dell’ acqua, la qual difformità de parti è caggione che il giacchio perda in gran parte la diafaneità […]

Restavano in sospeso due questioni che Baliani chiedeva a Galileo. La prima è in una domanda sull’eventuale osservazione di Galileo di una nova nella costellazione del Cigno:

Vorrei sapere se V. S., che ha ricercato così diligentemente tutte le regioni celesti, ha per avventura osservata col canone, o sie telescopio, la stella nuova che è nel petto del Cigno, per vedere se a sorte vi si scorgesse qualche differenza dalle altre stelle. Mi par di vedere che V. S. appruovi le oppenioni del Copernico; e pur io crederei che le osservationi che si fanno col cannone circa Venere e le Stelle Medicee e le macchie del sole più tosto provassero la flussibilità della materia celeste, onde par che più tosto venga ad essere più provabile 1’opinion del Ticone.

Era proprio convinto Galileo del sistema copernicano ? Non sembrava più probabile, dalle osservazioni indicate, quello di Tycho ?

L’ultima questione era quella del peso dell’aria rispetto all’acqua, poiché Salviati era già partito non aveva avuto risposta al quesito già avanzato.

Infine Baliani informava Galileo di una sua esperienza relativa alla produzione di calore mediante lo sfregamento di due metalli, tanto calore in grado di cuocere degli alimenti:

E perchè V. S. mi dice ch’ io le scriva qualcheduna delle mie speculationi, come che io habbia fatto puoco di buono, le dirò solo per hora che ho novamente ritrovato un modo, a parer mio nuovo, di cuocere senza fuoco, mediante il moto di due ferri che si riscaldano insieme; e fattane l’esperienza (sebene assai imperfettamente), m’è riuscita assai bene. Procurerò di farla di nuovo meglio; e questo et ogni altra cosa mia sarà sempre a’ suoi comandi, poichè, come già le ho detto, V. S. può valersi d’ogni mia cosa e di me stesso; e mi serà gran favore, sempre che si compiacierà di farlo.

Il 12 marzo arrivò la risposta di Galileo, altrettanto lunga ed articolata. Galileo iniziava con le scuse per il ritardo nella risposta dovuta a sue condizioni di salute quindi, dopo aver ringraziato Baliani per aver letto con attenzione i suoi lavori, passava a rispondere alle questioni sollevate nella precedente lettera di Baliani a cominciare dall’essenza delle macchie solari. Galileo scriveva che in proposito egli non dava nulla per definitivo ma aveva soltanto espresso un’ipotesi tra le mille possibili che noi non possiamo neppure immaginare:

quanto all’ essenza delle macchie solari, io veramente non ardirei mai di affermarne cosa alcuna, se non a quello che par che le si assimiglino, delle cose conosciute da noi: ma a quante più cose hanno similitudine, tanto più è dubbio l’ affermar di loro quel che le siena; oltre che posson esser mille cose ignotisssime a noi.

Sul moto del Sole intorno al proprio asse Galileo spiegava a Baliani una sottile questione logica. Non era che egli non pensasse che potesse esservi un qualche impedimento al Sole da un ambiente immobile che lo circondasse, era solo che, poiché l’ambiente che è intorno al Sole (le macchie) ruota, tanto vale ammettere che lo stesso Sole ruoti:

io veramente non ho hauto intenzione di dir che ‘l corpo solare, rivolgendosi in se stesso, non fusse per ricever qualche impedimento dall’ ambiente che stesse fermo; ma hebbi pensiero di dir che, dato che l’ambiente si girasse intorno al sole, esso ancora da tal rivolgimento sarebbe menato in volta: però V. S. mi favorirà di riveder quel luogo, perchè forse ne potrà cavar questo senso che non ha dell’ improbabile, sì come l’altro sarebbe veramente erroneo.

Sulla sostanza costituente le stelle, Galileo aveva premura di dire che egli faceva grande differenza tra quelle fisse e quelle mobili (i pianeti): le prime devono avere superficie lucida, non trasparente, che emette luce e le seconde devono ricevere la luce dal Sole. Se poi queste seconde sono diafane al loro interno non sapeva dire (anche se si chiedeva perché mai dovevano esserlo) ma certamente la superficie esterna doveva essere rugosa e , ai nostri occhi, opaca come una pietra.

Galileo accennava poi alla nova della costellazione del Cigno dicendo di non averla osservata quindi si mostrava entusiasta dell’esperienza di produzione di calore mediante lavoro meccanico e manifestava il desiderio di essere informato di ulteriori sviluppi. Vi era poi la questione relativa all’accettazione del sistema astronomico di Tycho o di quello di Copernico e qui Galileo afferma che è decisamente favorevole a Copernico mentre ha vari problemi con il sistema ticonico in particolare quello relativo all’immobilità della Terra:

Quanto all’opinione del Copernico, io veramente la tengo sicura, e non per le sole osservazioni di Venere, delle macchie solari e delle Medicee [i satelliti di Giove che Galileo aveva scoperto, ndr], ma per l’altre sue ragioni, e per molt’altre mie particolari che mi paiono concludenti. […]. Nell’opinione del Ticone mi ci restano quelle massime difficoltà che mi fanno partir da Tolomeo, dove che in Copernico non ho cosa alcuna che mi apporti un minimo scrupolo, e men di tutte le instanze quelle che fa Ticone contro alla mobilità della terra in certe sue lettere.

L’ultimo argomento trattato nella lettera era relativo all’esperienza che Galileo aveva ideato per pesare l’aria rispetto all’acqua. Seguiamo il racconto di Galileo di tale esperienza:

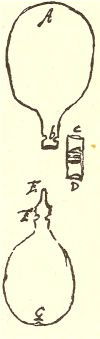

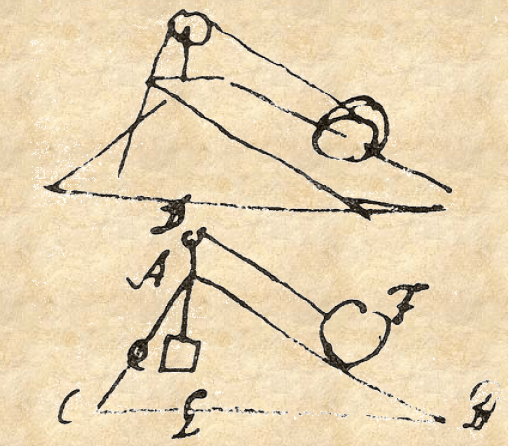

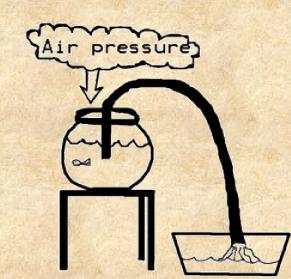

Per pesar l’aria, io piglio un fiasco di vetro AB, grande come la testa d’un huomo incirca, il quale nel collo habbia la strozzatura B, per potervi legar fermamente un ditale di cuoio CD; il qual ditale nel mezo habbia un’animella da pallone ben fermata, per la quale con uno schizzatoio caccio molt’aria nel fiasco AB, havendolo prima pesato in una bilancia esatta; e dopo havervi compressa molt’aria per forza, la quale in virtù dell’animella resta carcerata, torno a pesare il fiasco e trovolo notabilmente più grave: e però salvo appartatamente il peso che bisogna aggiunger di più, il quale vien a esser il peso dell’aria straniera.

E per assicurarmi che non ne vada traspirando punta, metto innanzi nel fiasco un poco d’acqua, e tenendolo sempre. con la bocca in giù m’assicuro che l’aria non può uscire, perchè prima caccerebbe l’acqua et io la vedrei gocciolare. Resta hora che io misuri l’aria estranea. Però piglio un altro simil fiasco EFG, col collo strozzato in F e con un piccol foro in G, e con la bocca che termina sottile, come si vede in E, dove è il foro assai stretto. Questo lo lego nella parte inferiore del ditale, cioè verso D, sì che la punta E risponda, incontro al foro dell’animella; e dopo haverlo saldamente legato, spingo la punta E contro al coperchietto che serra l’ animella; et apertolo, l’aria compressa del vaso AB fa impeto e caccia fuora l’ acqua dell’altro vaso per il foro G, e séguita di cacciarne tanta, quanta è la mole dell’ aria che esce dal vaso AB: e questa è tutta quella che v’ era compressa oltre alla costituzione naturale. Salvando dunque l’acqua che verrà fuori del foro G, la peso poi diligentemente, e trovo quanto ella sia multiplice in peso all’ aria che fu pesata nel vaso primo: la quale, per quanto mi ricordo, pesava circa 460 volte più; ma non me n’assicuro. Si può reiterar l’operazione molte volte, per venirne in certezza.

Questa sarà l’ultima lettera di Galileo a Baliani in questo periodo. Probabilmente perché alla sua chiusura Galileo aveva detto di essere affaticato e di non poter diffondersi come avrebbe voluto. Ciò non toglie che Baliani, dopo aver risposto a questa missiva di Galileo il 4 aprile 1614, continuerà a scrivergli. Nella risposta Baliani si diceva soddisfatto delle risposte che oltre a servire a lui per chiarire molte cose, erano d’aiuto a molti genovesi interessati di questioni scientifiche soprattutto di quanto scriveva il medesimo Galileo. Diceva che Galileo, nel suo scritto, non aveva trattato la questione delle macchie solari come responsabili delle variazioni climatiche, era favorevolmente colpito dall’esperienza ideata da Galileo per misurare l’aria e forniva dettagli sul suo modo di produrre calore strofinando due ferri:

e perchè V. S. desidera ch’ io le dica il modo di cuocer senza fuoco io ho fatto far un vaso di ferro col fundo piano, rotondo, di diametro circa una spanna, et un altro ferro, pur rotondo e piano, dell’ istesso diametro, il qual ferro io faccio voltar velocemente, o per mezo d’una ruota grande o di acqua corrente, sopra il quale faccio posare il fundo del detto vaso, che stia ben fermo. Hor donque con lo stropicciarsi insieme si riscaldan tanto i detti due ferri, che si riscalda anche e si cuoce ciò che si pone dentro il vaso.

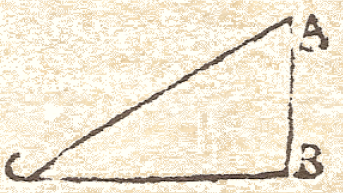

Dopo questo scambio epistolare, Baliani pensò bene di recarsi a Pisa e Firenze per conoscere personalmente Galileo (con il quale discusse anche sul problema del moto di caduta dei gravi) e fece un tal viaggio nei primi mesi del 1615 mentre Galileo trattava con il suo amico Federico Cesi per poter iscrivere il Baliani all’Accademia dei Lincei(5). Alla fine di tale viaggio il 17 giugno 1615 scrisse una lettera a Galileo. Dopo le scuse per non essersi congedato da lui in occasione della partenza da Firenze, scelta fatta per evitare di affaticare Galileo non ancora in buona salute, gli diceva di essere passato per Pisa ed aver ivi incontrato Don Benedetto Castelli ed un tal signore che ha ritrovato il tanto desiderato il moto perpetuo al quale io non credo punto. La lettera prosegue con una dimostrazione che Galileo aveva richiesto a Baliani, di un teorema del matematico francese François Viète (1540-1603), relativo alla proportione della forza che si richiede a tirar su un peso sopra piani variamente inclinati. La dimostrazione era stata richiesta da Galileo perché aveva avuto un qualche sospetto in proposito. Infatti, avutala, si rese conto che quella dimostrazione era sua come pubblicata nel suo Trattato di meccaniche (opera circolante manoscritta ed elaborata a Padova a partire dal 1598) e solo per errore attribuita al Viète. Su questa dimostrazione sorgerà un qualche imbarazzo di Galileo nel 1638 quando riprenderà la corrispondenza tra i due. Il fatto è che nel 1615 egli aveva elaborato la dimostrazione in oggetto ma, con il tempo, l’aveva abbandonata perché superata. Ora su tale dimostrazione Baliani impostava il suo De motu del 1638 e se era vero che quella dimostrazione era di Galileo, ora non era più riconoscibile come tale dopo oltre 20 anni. Tra l’altro Baliani utilizzava la dimostrazione utilizzando il concetto di momento che nella formulazione di Baliani risultava una sorta di sostituto della velocità. Ed il De motu, attraverso il momento, trattava la caduta dei gravi, sia sulla verticale che sui piani inclinati, con il momento, cioè con la velocità o meglio con la velocità costante senza l’introduzione della variazione di velocità nel tempo, cioè dell’accelerazione. Da qui il profondo imbarazzo di Galileo. Queste vicende saranno comunque riviste più oltre, dopo il seguente paragrafo, quando entrerò a discutere dei contenuti del De motu.

Prima di avere un’altra lettera, una testimonianza cioè dell’attività di Baliani in assenza di altre informazioni, occorre attendere l’8 agosto 1619. In questa lettera Baliani affrontava due problemi: il primo relativo a delle considerazioni che gli erano venute sulla natura del caldo e freddo, il secondo relativo alla natura delle medesime comete, ambedue a seguito della lettura del libro sulle comete di Mario Guiducci, Discorso delle comete (1619), che riprendeva molte teorie di Galileo. A proposito di questo secondo problema Baliani affermava di non essere in grado di vedere quale difficoltà vi fosse nell’ammettere che la cometa è un corpo generato di quell’istessa materia che i pianeti, ma non così ben conglutinata insieme, e perciò facile a dissolversi. Relativamente poi al fatto che la coda della cometa è sempre rivolta in verso opposto alò Sole, Baliani affermava che gli sembrava fin troppo chiaro che la causa di ciò stia nei raggi del sole che per lo corpo della cometa siano trappassati, il che a’ pianeti non adviene per la opacità loro. Il primo problema era discusso in modo da mettere in gioco degli ignicoli, delle piccole particelle cioè di fuoco. Il suo ragionamento iniziava dal caldo generato dal movimento de gli orbi celesti, come affermato nel lavoro citato. Partiamo dalla lettura di ciò che scriveva Mario Guiducci:

Ma posto ancora il movimento de gli orbi celesti e ‘l rapimento de’ supremi elementi, io non veggo però come da tale agitazione si possa produr calore e accendimento, più tosto che freddo e spegnimento di fuoco. Né vorrei che noi insieme con Aristotile ci lasciassimo indurre in questo concetto, che ‘l moto abbia facultà d’eccitar calore; perchè tal proposizione è falsa. Ben è vero che una gagliarda compressione e confricazione [sfegamento, ndr] di corpi duri è atta e bastante ad eccitar calore e anche incendio, ben che ella sia fatta con movimento tardissimo: e così le girelle delle taglie insieme co’ canapi s’ abbrucerebbono, mentre nell’ alzare grandissimi pesi, ancor che con moto tardissimo, si soffregano, se col bagnarle non fossero rinfrescate; e se noi con somma velocità faremo andare intorno una grandissima ruota di legno o a’ altra materia, ella non si scalderà punto né nella sua massima circonferenza, dove il moto è velocissimo, né in altra sua parte, ma bene s’ecciterà gran calore nel suo asse, nello stropicciarsi co’ suoi sostegni, benché egli sia molto sottile e però di moto tardissimo sopra ogn’ altra parte di essa ruota; ed i fabbri comprimendo con grave martello un ferro, in pochi colpi il riscaldan sì che ne traggono il fuoco. La compressione e confricazione de’ corpi solidi e duri non è senza moto; ben sono molti moti senza di lei. E perchè dalla compressione, quantunque lentissima, ne veggiamo eccitar calore, ma non già dal moto senza fregagione di corpi duri, benché veloce, perciò l’ effetto dello scaldare dal fregamento si de’ riconoscere, e non dal moto, ancor che Aristotile, avendo più la mira alla falsa immaginazion conceputa ch’ alla sensata esperienza, abbia creduto e scritto che ‘l ferro della freccia tirata con gran velocità s’infocasse. Ma io credo tutto’l contrario, e dico che tirandosi una freccia col ferro molto ben caldo, egli molto più tosto nella somma velocità si raffredderebbe, che tenendolo fermo. […]

Il corpo, dunque, che ha da render calore, bisogna che si vada dissolvendo in sottilissime parti, !e quali, movendosi, penetrano per li meati della nostra carne, e nel passar per essa, secondo che saranno pochi o molti, tardi o veloci, produrranno col lor toccamento in noi un certo grato diletico, che noi poi chiamiamo caldo soave, o vero una violenta dissoluzion di parti con molto nostro dolore, la quale scottamento o abbruciamento vien detta. Ma che più? qual materia si vedrà mai produr calore, se non quando ella si va consumando e in sottilissime parti dissolvendo? I legni, la cera, gli oli, e in somma ogni materia, scaldando si consuma e s’abbrucia.

Il Guiducci contestava Aristotele in un punto dove il Filosofo aveva scritto cose corrette e Baliani parlava a Galileo di quanto aveva letto perché Guiducci prendeva le mosse dalla teoria fasulla delle comete del Galileo medesimo. E scriveva Baliani a Galileo:

Intorno [al caldo generato dal moto] dico stimare fundatissima la suoa sentenza, dove crede che qualunque cosa mossa velocemente per l’aria non si riscaldi: anzi mi sono meravigliato di qualche istorici, ma più di Giusto Lipsio che lo confermi nel suo trattato della Militia Romana, dove dicono che le palle di piombo tirate da’ fiondatori romani, per la gran velocità riscaldate si struggeano. Tengo donque per cosa certissima, che non dalla velocità del moto, ma dallo stroppicciamento di due corpi insieme se ne produca il calore. È ben il vero ch’ io non ho ben potuto capire la suoa opinione [su] come si senta il caldo; né posso intendere in che modo quelle sottilissime parti del corpo sminuzzato, penetrando nella nostra carne, si facciano sentire soavemente se sono tarde, con dolore se violenti; perchè vediamo pure, oltre il dolore che produce in noi sì fatta dissolution de parti, produce anche nel corpo che si dissolve quella cosa che dimandiamo fuoco, sia ella sostanza o accidente: del che bisognarebbe pure addurne la cagione, e dimostrare in che modo la detta dissolutione vien prodotta. Et è da notare che se i legni, la cera e l’oli scaldando si consumano, si dissolvono in vapori, cioè a dire in parti molto diverse da quelle ne’ quali è da credere che V. S. presupponga che si dissolvano i ferramenti et altri corpi duri con il fregarsi insieme.

Insomma si trattava di questioni tutte da discutere e da capire, tanto che lo stesso Galileo scriveva una nota a margine di questa lettera in cui poneva, anche lui, delle domande.

Dopo questa lettera non abbiamo ulteriori notizie per più di 10 anni(6).

I PROBLEMI LEGATI ALLA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

Per capire il seguito della storia occorre capire a quali problemi doveva far fronte Baliani nella sua attività di ingegnere della Repubblica.

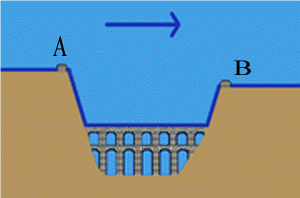

Sono a tutti noti gli imponenti acquedotti romani. In essi veniva sfruttata la semplice gravità. L’acqua veniva prelevata da una sorgente, fatta scorrere in condotte con generalmente piccole pendenze, fino ad arrivare in serbatoi che si trovavano in punti elevati rispetta alla città che doveva essere servita. La ‘caduta’ da questi serbatoi, oltre a fornire l’acqua per i normali usi, era in grado di alimentare le diverse fontane. Nei secoli successivi alla caduta dell’Impero di Roma, svariati acquedotti risultarono danneggiati e si crearono concentrazioni urbane in luoghi non precedentemente serviti dagli acquedotti di Roma. Si ritornò quindi a metodi primitivi: al trasporto dell’acqua mediante botti nei luoghi di consumo. Nel periodo rinascimentale si iniziarono a riproporre i problemi dell’approvvigionamento continuo di acqua delle città. La situazione era però tale che gli imponenti acquedotti alla romana erano ora praticamente irrealizzabili. Si trattava di approvvigionarsi da fonti relativamente più vicine. Allo scopo iniziò lo sviluppo delle pompe aspiranti e prementi che avevano la funzione di innalzare l’acqua da vicini fiumi fino a raggiungere la città da alimentare che generalmente, per problemi logistici di difesa, era a livelli superiori. Cominciarono a nascere le prime grosse difficoltà: se il dislivello fiume-città era troppo elevato le pompe via via più grandi dovevano spingere l’acqua ad enormi pressioni dentro delle tubature; la ghisa non era in grado di sopportare tali pressioni, il piombo tanto meno, il bronzo sarebbe stato in grado ma costruire acquedotti in bronzo avrebbe rappresentato una follia economica. In attesa degli sviluppi della tecnica metallurgica, sollecitata anche da questi problemi, si preferì lavorare con più pompe: ognuna serviva a raccogliere l’acqua ad un livella di poco più alto, fino a raggiungere la quota desiderata (l’acquedotto che riforniva la reggia ed i giardini di Versailles, realizzate nel 1682, disponeva di 64 pompe operanti sulla riva del fiume, di 79 pompe al primo serbatoio e di 82 pompe al secondo serbatoio; tutte le pompe venivano alimentate dalla stessa energia idraulica).

Con un problema di questo tipo si imbatté Baliani nel 1630, quando si occupò dell’ampliamento dell’acquedotto di Genova. Si trattava di costruire delle nuove prese, al torrente di Bargagli, al greto del Bisagno con derivazione del torrente Lentro, per poi arrivare in città dopo aver superato alcuni dislivelli. La condotta doveva superare una collina alta poco più di 20 metri (circa 70 piedi) ed il raccordo con le due condotte che si trovavano ai due lati della collina era stato realizzato mediante un sifone di rame. L’acqua non passava ed anzi accadeva uno strano fenomeno: l’acqua con cui preventivamente era stato riempito il sifone, al momento del raccordo, sgorgava dal sifone alle due condotte che si trovavano ai piedi della collina finché il livello dell’acqua nei due rami del sifone non raggiungeva una quota di circa 10 metri.

Scriveva Baliani a Galileo (27 luglio 1630):

Abbiam fatto un sifone di rame, conforme al disegno inchiuso, ove CA è il livello: A ove

piglia l’acqua, B ove ha da uscire, C l’imbottaio per dove si empie il sifone. DE l’altezza a piombo che l’acqua ha da salire. Però questo sifone non ha l’effetto desiderato; anzi, aperto, ancorché chiuso dal di sopra, l’acqua esce da tutte le parti, e se si tien chiuso da una parte, aprendo dall’altra, ad ogni modo da questa esce l’acqua. Io non mi posso dar a credere che l’acqua habbia in questa occasione voluto appartarsi dalle sue proprietà naturali, onde è forza che, uscendo 1’acqua, vi sottentri aria nella parte di sopra: però non si vede di dove.

Avviene un’ altra cosa che mi fa stupire; et è, che aprendosi la bocca A, esce l’acqua sin che dalla parte D sia scesa per la metà in circa [arrivando cioè a circa 10 metri di altezza, ndr], ciò è sin a F, e poi si ferma.

Il fatto si presentava incomprensibile, e Galileo, nel rispondere a Baliani, faceva sapere che anch’egli si era imbattuto in difficoltà dello stesso genere, almeno a partire dal 1594 quando inventò un edificio da alzar acqua et adacquar terreni. Secondo Galileo (6 agosto 1630):

L’acqua si può far salire per un cannone o sifone per attrazzione e per impulso. Per attrazzione, intendo quando l’ordigno (qualunque si sia) che lavora, sarà posto nella parte superiore A del cannone AB;

per impulso, si fa montar l’acqua, tuttavolta che l’ordigno impellente sia accomodato da basso in B. Quando l’acqua si abbia a cacciar per impulso, si potrà sollevare e spignere a qualsivoglia altezza, anco di 1000 braccia [un braccio fiorentino = 0,583 m; n.d.r.], purché il cannone sia saldo e forte, siché non crepi: ma nell’alzarla per attrazzione ci e’ una determinata altezza e lunghezza di canna, oltre alla quale e’ impossibile far montare l’acqua un sol dito, anzi un sol capello; e tale altezza parrai che sia circa 40 piedi, e credo ancor meno [in realtà 32 piedi ~ 10 metri; n.d.r.].

Ciò era anche confermato dai fontanieri di Firenze e da vari artigiani che avevano parlato della cosa con Galileo: con le pompe aspiranti non si riusciva a far salire l’acqua oltre circa 10 metri. Galileo ne aveva tentato una spiegazione (errata)della quale discuteva con Baliani nella lettera in oggetto. Secondo il nostro occorreva sostituire la vecchia teoria dell’ horror vacui (secondo la quale la Natura ha paura del vuoto e se, casualmente, si producesse un vuoto in qualche luogo, la natura stessa provvederebbe immediatamente a riempirlo di materia, e con la quale, in accordo con la fisica aristotelica, si spiegavano, all’epoca, una gran varietà di fenomeni, come il funzionamento delle ventose, delle pipette e degli stessi sifoni) con una teoria della «forza del vuoto». Galileo assimilava una colonna d’acqua ad una corda di nave, o ad una corda d’acciaio o di rame o di qualsivoglia materiale. Quando una corda di un tal genere viene tirata, ad un certo punto si rompe. Ebbene, perché non dovrebbe accadere la medesima cosa per l’acqua che viene «tirata» in un tubo ? Scriveva Galileo a Baliani ancora nella medesima lettera:

Io non havea fatto la distintione che sia diverso il far ‘salire l’acqua in un cannone per attrazzione o per impulso; e come che e da Vitruvio c da Frontino si vede che per impulso i Romani facevan salire l’ acqua in grande altezza, mentre che col sifone traversavan le valli, che mi persuado che non fussero così poco profonde, io mi dava ad intendere che lo stesso dovesse avvenire per attrazzione, e che perciò poco importasse che ‘l sifone fusse rivolto all’ ingiù overo all’ insù, ma che il sifone dovesse sempre far la sua operatione, pur che fusse fatto in modo che, non facendola, havesse a rimanervi necessariamente luogo vacuo. Conosco che io ho fatto errore, e che è verissima la consideratione di V. S., che un canape, ancor che sia d’acciaio e di qualsisia grossezza determinata, non può reger un peso immenso, e neanche se stesso, quando che sia tanto longo che ‘l suo peso sia immenso, e che perciò si regerà solo mentre che sia di una tale longhezza, la quale non si può passare, e che V. S. dichiara benissimo quanta sia questa longhezza; e mi è avviso che lo stesso debba avvenire al canale pieno d’acqua. Però so che V. S. mi permetterà che io le dica che mi resta tuttavia un dubbio, che pur V. S. accenna mentre che dice che la corda dell’ acqua si strapparà più facilmente del canape, quanto le parti dell’ acqua, nel separarsi l’una dall’ altra, non hanno da superar altra resistenza che quella del vacuo, la quale non si è sin hora determinato quanta ella sia; e se ben tanto o quanto il vacuo impedisce lo strapparsi il canape, e tanto più la corda d’acciaio, ad ogni modo mi par pure che vi sia gran diferenza, anzi che sia dubbio se possa esser che, strappandosi la corda, vi resti vacuo o no. Ma comunque ciò sia, è certo che è molto maggiore il vacuo che resta nel canale.

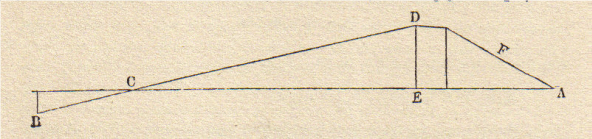

In questo brano Baliani si riferiva agli acquedotti romani che aveva studiato sui testi che citava. Ne traeva l’erronea conclusione che i sifoni degli acquedotti, come quelli di figura in uso nell’antica Roma,

Sifone in giù.

potevano essere invertiti a piacimento, come mostrato nella figura seguente:

Sifone in su

Ebbene, nel primo caso, l’acqua proveniente da A va, attraverso il sifone in giù, a B perché B è comunque ad un livello più basso rispetto ad A. I romani, vuoi per esperienza o per pura casualità, non realizzarono mai acquedotti in cui il livello B della figura fosse più alto di 10 metri (all’incirca) rispetto a quello A. Nel secondo caso, quello del sifone in su(7), se si vuole portare l’acqua da A a C, passando attraverso il sifone, è necessario che il dislivello esistente da dove si prende l’acqua, A, fino alla massima quota a cui arriva il sifone, B, non superi quei 10 metri. Come capirà Baliani, indipendentemente da Torricelli e per altra via, è il peso dell’aria sulla superficie dell’acqua in A che permette all’acqua di salire fino ai circa 10 metri (e non oltre perché il peso dell’aria, la sua spinta, non ce la fa ad andare oltre e, se si vuole farlo, occorre aumentare la spinta dell’aria mediante pompe).

Baliani si era scontrato con questo problema che, in precedenza non era mai stato affrontato per cercarne una soluzione che qui era indispensabile(8).

Ma se si rompono corde di canapa e d’acciaio, mentre debbano reggier soverchio peso, che dubbio doviamo noi bavere che non si sia per strappare anco una corda d’acqua? anzi si strapperà questa tanto più facilmente, quanto le parti dell’acqua, nel separarsi l’una dall’altra, non hanno da superare altra resistenza che quella del vacuo succedente alla divisione; che nel ferro o altra materia solida, oltre alla resistenza del vacuo, vi è quella grandissima del tenacissimo attaccamento delle parti, del quale mancano le parti dell’acqua(9). […]

[Nel sifone di V. S.] l’acqua deve salire per attrazzione a perpendicolo sino all’ altezza di 84 palmi, per perpendicolo dico ciò essere impossibile, perché la sua corda non è sì gagliarda, ma si strappa anco in assai minor lunghezza. Né ci è di sollevamento l’essere il sifone non eretto a perpendicolo, ma inclinato, essendo che la lunghezza dell’ inclinato, et in conseguenza la quantità dell’ acqua in esso contenuta, è tanto maggiore, che ricompensa appunto la resistenza maggiore nell’ esser alzato a perpendicolo. E qui parimenti noti V. S. che l’essere i sifoni più longhi o più stretti non diversifica. nulla circa ‘1 potersi attrarre a minore o maggiore altezza; e se, vgr., in un sifone largo come una paglia, attraendo, non si può far salir l’acqua se non all’ altezza di 20 braccia, in nessun altro sifone, di qual si voglia larghezza, si farà montare ad altra altezza: ma di tutti i sifoni ~ determinata la lunghezza medesima, possibile per l’ attrazzione; perchè delle corde (per così dire) d’acqua tanto crescie la robustezza, cioè la loro grossezza, quanto il peso da reggersi, cioè la quantità dell’acqua.

Baliani non si convinse di questa spiegazione. Egli aveva già elaborato un tentativo di teoria che, pur non respingendo l’ipotesi di esistenza del vuoto, si rifaceva alla pesantezza dell’aria. Di quest’ultimo argomento Baliani e Galileo si erano già scritti, come visto. Ora Baliani collegava le sue difficoltà e la non soddisfazione della spiegazione galileiana del mancato funzionamento del sifone, proprio alla pesantezza dell’aria. La sua lettera infatti così proseguiva:

Io non sono già dell’opinione volgare che non si dia vacuo … E per non mancare di dirle la mia opinione intorno a ciò, io ho creduto che naturalmente il vacuo si dia da quel tempo ch’io ritrovai che l’aria ha peso sensibile, e che V.S. m’insegnò in una sua lettera il modo di ritrovarne il peso esatto, ancorché non mi sia riuscito finora di farne esperienza.

È evidente che qui Baliani aveva ben chiara la connessione esistente tra vuoto e pesantezza dell’aria, connessione che avrà un ruolo di primaria importanza nei lavori posteriori di Torricelli (1644). Ma Baliani andava oltre ed illustrava le sue idee nel modo seguente:

Io mi figuro adunque di essere nel fondo del mare, ove sta l’acqua profonda dieci mila piedi, e se non fosse il bisogno di rifiatare io credo che-io starei, sebbene mi sentirei più compresso e premuto da ogni parte di quel che io mi sia nel presente; e per ciò io credo che per avventura io non potrei star nel fondo di qualsivoglia profondità d’acqua, la quale crescendo in infinito, crescerebbe, per mio avviso, proportionatamente tal compressione, in modo che le mie membra non vi potrebbon resistere. Ma per ritornare, dalla detta compressione in fuori io non sentirei altro travaglio, né sentirei maggiormente il peso dell’ acqua di quel che io mi faccia quando, entrando sotto acqua la state bagnandomi nel mare, io ho dieci piedi d’acqua sopra ‘l capo, senza che io ne senti il peso. Ma se io non fussi entro l’acqua, che mi preme da ogni parte, e che fussi non dico in vacuo, ma nell’ aria, e che dalla mia testa in su vi fusse l’acqua, all’ hora io sentirei il peso, il quale io non potrei sostenere, solo se havessi forza a lui proportionata; in modo che, ancorchè, ovonque, separando io violentemente le parti superiori dell’ acqua dalle inferiori, non vi rimanesse vacuo, ma vi subintrasse aria, ad ogni modo vi vorrebbe forza a separarle, però non infinita, ma determinata, e via via maggiore secondo che la profondità dell’acqua, sotto la quale io fussi, fusse maggiore: la quale non ha dubbio che chi fusse nel fondo detto di sopra di 10 mila piedi d’acqua, stimerebbe impossibile far detta separatione con qualonque forza, come che egli mai non ne farebbe la pruova; e pur si vede che non sarebbe vero che fusse impossibile, ma che 1’impedimento gli verrebbe da non haver lui tanta forza di poter far all’ acqua una tal violenza che fusse bastante a separarla.

Secondo Baliani dunque quando una persona si mette in acqua a poca profondità non avverte il suo peso perché è premuto da ogni parte ma se stesse in aria e quell’acqua l’avesse sulla testa se ne accorgerebbe perché il peso sarebbe grande. Allo stesso modo nell’aria noi siamo premuti da ogni parte e non avvertiamo il suo peso che invece c’è e preme dappertutto.

Lo stesso mi è d’avviso che ci avvenga nell’aria, che siamo nel fondo della sua immensità, e non sentiamo né il suo peso, né la compressione che ci fa d’ ogni parte … Ma se fossimo nel vacuo allora si sentirebbe il peso dell’aria che abbiamo sopra il capo, il quale io credo grandissimo, perché, ancorché io stimi che quanto l’aria è più alta, sia sempre più leggera, io credo che sia tanta la sua immensità che, per poco che sia il suo peso, conviene che si sentisse quel di tutta l’aria, che ci sta sopra, peso molto grande, ma non infinito, e perciò determinato, e che con forza a lui proporzionata si possa superare, e perciò causarsi il vacuo. Chi volesse trovar questa proporzione converrebbe che si sapesse l’altezza dell’aria e il suo peso in qualunque altezza. Ma comunque sia, io veramente lo giudicavo tale che per causar vacuo, io credeva che si richiedesse maggior violenza di quella che può far l’acqua nel canale non più lungo di 80 piedi.

Non più quindi la forza del vuoto ma la pesantezza dell’aria è all’origine delle difficoltà incontrate nella posa del sifone.

E’ l’aria che preme in basso che permette che l’acqua salga ad una determinata altezza. Baliani si stupisce solo del fatto che l’effetto riscontrato risulti inferiore a quello previsto.

La cosa non ebbe più un seguito immediato ma certamente Galileo dovette riflettere su quanto gli era stato riferito da Baliani e dovette certamente parlarne con Torricelli quando quest’ultimo, nel 1641, era andato a visitare il suo maestro nel domicilio coatto di Arcetri(10) per poi restare con lui fino alla sua morte. Ma questa è un’altra storia. Baliani invece aveva risolto il suo problema pratico anche se la soluzione rendeva tutto molto complicato nella realizzazione dell’acquedotto perché o il sifone non superava quei 10 metri o occorrevano delle pompe.

A MARGINE DEL DE MOTU NATURALI GRAVIUM SOLIDORUM ET LIQUIDORUM. LA CORRISPONDENZA CON GALILEO

Dopo un lungo periodo del quale si sa poco e nulla di Baliani, a parte una sua lettera a Galileo del 23 aprile 1632 in cui lo ringraziava per aver ricevuto il suo Dialogo sui massimi sistemi, rispetto ad alcuni passi del quale sollevava dei quesiti sui quali tornerò più oltre, nel 1638 pubblicò un lavoro, il De motu naturali gravium solidorum, che, completamente rifatto ed ampliato in una seconda edizione del 1646 (al titolo sarà aggiunta la parola et liquidorum), darà un contributo scientifico notevole ed avrà vasta risonanza. Dell’evento Baliani informò Galileo con una lettera del 15 dicembre 1638 in cui, allegandola, affermava di essersi rifatto ai suoi insegnamenti (le sue pedate) per elaborare i suoi scritti.

Il lavoro si occupava del moto e quindi anche della caduta dei gravi sia liberamente che su piani inclinati. Nella discussione dei problemi che si trovano nel libro avrà spazio un grande contributo di Baliani relativo alla prima comprensione della differenza tra la massa ed il peso. Inoltre risulteranno trattate altre diverse questioni tra cui le maree.

Prima di entrare in un qualche dettaglio occorre render conto dell’accoglienza del lavoro che vedeva la luce qualche mese prima che dall’Olanda arrivassero le copie stampate dei Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze di Galileo. Oltre a questa coincidenza vi era quella dell’argomento trattato che riguardava nei due casi la caduta dei gravi (anche se i Discorsi di Galileo avevano una portata estremamente più vasta per gli argomenti trattati). Queste circostanze crearono una situazione di critica nei riguardi di Baliani che sembrava non aver riconosciuto pienamente tutto il suo debito verso Galileo uscendo con un lavoro simile e senza dare a Galileo i meriti che aveva. Su questo evento si intrecciarono vari commenti in differenti corrispondenze. Nell’aprile del 1639 Bonaventura Cavalieri, l’amico e corrispondente di Galileo, scriveva al filosofo e matematico Giannantonio Rocca (1607-1656), anch’egli corrispondente di Galileo: …. Quanto al libro o Dialoghi del moto del Sig. Galileo, non l’ ho ancora visto: dicono che se ne vendino in Roma, ed alcuni amici miei in Milano l’ hanno fatto venire da Parigi.

Ho ricevuto poco fa un’operetta di un Sig. Gio. Battista Baliani Genovese, intitolata De motu ‘naturali gravium solidorum, dove vi sono molte cose, credo io, inventate dal Sig. Galileo e che si vedranno in quest’ ultimo Dialogo. Io non l’ ho ancora visto con diligenza, ma nelle supposizioni che fa pare che vi sia in una parte qualche difficoltà a concederle. Lui le suppone provate da Simone Stevinio e dal Sig. Galileo. …. E Cavalieri si suppone abbia detto qualcosa anche allo stesso Baliani se quest’ultimo gli scriveva le cose seguenti: Il Galilei non mi ha somministrato sussidio a ciò, perché io non haveva notitia alcuna di quel che poi ho veduto alla propositione seconda del terzo dialogo, dopo che esso mi favorì ultimamente di mandarlomi. Ma Cavalieri non cambiò idea tornando più oltre sulle cose che non gli funzionavano nel trattatello di Baliani.

Inizierà a questo punto un nuovo scambio epistolare tra Baliani e Galileo al quale accennerò e che però sopravveniva in epoca di gravi difficoltà fisiche di Galileo al domicilio coatto. Baliani comunque, dopo le reazioni al suo primo lavoro, lo riscrisse in modo differente. Il testo pubblicato nel 1646, quando già Galileo era morto (1642) da tempo, era molto più ambizioso di quello del 1638. Quest’ultimo era solo il primo dei sei capitoli che conteneva quello del 1646, i primi tre dedicati ancora alla caduta dei gravi ma ora anche all’impeto, al principio d’inerzia, al moto dei proiettili, alla percossa (quindi molto più vicino, almeno negli argomenti, ai Discorsi di Galileo) e gli altri tre alla caduta dei liquidi.

L’opera di Baliani del 1646 era ora chiaramente non riportabile a Galileo, si muoveva su cammini differenti, utilizzava dimostrazioni differenti e, a volte, addirittura antagoniste a quelle di Galileo. Si può comunque dire che, visti i circa 8 anni passati dal lavoro sia di Baliani che di Galileo, anni di intensissima attività su questi problemi in tutta Europa(11), l’opera di Baliani nasceva in un’epoca più matura e poteva essere considerata complementare a quella di Galileo nelle parti dove questa risultava poco chiara, carente o troppo prolissa. La curatrice del lavoro di Baliani per Giunti, Giovanna Baroncelli, riassume la critica più accreditata a questa seconda edizione dell’opera di Baliani. In tale critica vengono messe in risalto le differenze epistemologiche e la sostanziale differenza tra le concezioni di Galileo e Baliani, “la complementarietà tra il richiamo critico all’esperienza mosso ripetutamente dal Baliani nei confronti degli enunciati galileiani e la coerenza teorica ed epistemologica contrapposta da Galileo allo sperimentalismo accentuato e non sempre sorvegliato dello scienziato genovese”. Oltre a ciò viene messo in risalto che, ingiustamente, l’intera seconda edizione di Baliani viene giudicata appiattendola sull’infelice formulazione, che qui Baliani dette, della legge di caduta dei gravi. Ma la Baroncelli ci racconta altro su Baliani ed i suoi rapporti con i perfidi gesuiti, nemici per la pelle di Galileo. Scrive la nostra critica: “Negli anni ’40 i circoli dei gesuiti italiani cercarono di ottenere l’appoggio di Baliani nell’allora rovente polemica sollevata dall’esperimento torricelliano [l’esistenza del vuoto, provata da Torricelli, era un colpo mortale all’intera fisica di Aristotele e, come vedremo, Baliani insisterà molto con Galileo per negarlo, ndr]. La cooptazione del Baliani, autorevole scienziato, uomo vicino al circolo galileiano e al tempo stesso indipendente da ogni condizionamento di scuola, avrebbe fornito un punto di riferimento scientifico autorevole e imparziale, un appoggio solido e al tempo stesso duttile, non troppo ingombrante e perciò relativamente manovrabile nel dibattito in corso sull’esistenza del vuoto; avrebbe inoltre favorito il dirimersi scientifico della controversia e di conseguenza allontanato la tentazione, temuta dall’ala più aperta dell’ordine, alla rigida chiusura dottrinale e alla limitazione del dibattito scientifico che andava sempre più insistentemente emergendo. Se in quel caso l’operazione non riuscì, andò tuttavia a segno un secondo, contrapposto tentativo. Paolo Galluzzi ha dimostrato che negli stessi anni era sorto un secondo ‘caso Galileo’, occasionato dalla saldatura evidenziata da Gassendi nel De motu impresso a motore traslato tra copernicanesimo, cinematica galileiaana e atomismo. La pericolosità della connessione innescò un nutrito e ben orchestrato coro di reazioni che coinvolse negli anni’ 40 numerosi gesuiti italiani e oltramontani (Cabeo, Morin, Le Cazre, Fabri) attorno alla solidità delle leggi enunciate nei Discorsi. Si trattò di una vera e propria seconda affaire Galilée, più sottile e subdola, che non mancò tuttavia, nelle sue punte più violente, di ammonire minacciosamente la comunità scientifica, mettendola in guardia contro il pericolo di eresia insito nell’atomismo e nella riduzione di ogni qualità a moto locale. In questo nuovo ‘caso Galileo’, a cui non fu estraneo Marin Mersenne, il Baliani ebbe una parte non secondaria, operando di concerto con il gesuita lionese Fabri, questa volta aderendo, con la seconda edizione del De motu, all’esplicito disegno di quanti volevano ribadire l’assurdità della cosmologia copernicana dimostrando la manchevolezza dell’intera teoria galileiana de motu.

Le indicazioni fin qui emerse invitano per il loro grande interesse ad una riconsiderazione attenta dell’origine, della composizione, stratificazione e continuo aggiustamento dei due testi de motu, le cui tracce possono essere seguite, in parte, proprio nel carteggio Baliani-Galileo, negli scambi epistolari con l’ambiente galileiano (Cavalieri, Castelli, Rocca) e con i circoli scientifici francesi facenti capo a Mersenne, nonché con la varia ed eclettica cerchia degli scienziati gesuiti italiani e oltramontani (Confalonieri, Grassi, Fabri)”.

Noi abbiamo seguito il carteggio con Galileo fino alla comunicazione che Baliani faceva nel dicembre 1638 della pubblicazione della prima edizione del suo De motu. Vediamo ora cosa accadde a partire da questo momento, da quando Galileo, ormai non più in grado di leggere, ricevette la lettera di Baliani del dicembre 1638 e, il 7 gennaio 1639, rispondeva. La lettera di Galileo iniziava con il racconto a Baliani dei suoi malanni e con i complimenti per il suo lavoro:

La gratissima lettera di V. S. Ill.ma mi fu resa hieri, insieme col suo libro Del moto, dal molto Rev. P. D. Clemente di S. Carlo delle Scole Pie, compagno del Rev. P. Francesco di S. Giuseppe: e perchè il mio infortunio di esser cieco del tutto da circa due anni in qua non mi permette il poter vedere né anche il sole, non che oggetti tanto minori e privi di luce quali sono le scritture e le figure geometriche, ho ottenuto questo giorno che il sopradetto P. D. Clemente sia venuto a trattenersi da me per molte hore, nel qual tempo haviamo di compagnia scorso il detto suo libro, veramente con mio gusto particolare, ancorché io non habbia potuto intendere distintamente le dimostrationi, non potendo incontrarle con le figure; ma per la pratica che ho della materia, e per sentire buona parte delle sue propositioni incontrarsi con le mie già scritte, ho penetrato i suoi sensi e concetti.

Quindi Galileo passava ad illustrare i suoi Discorsi confrontandoli, in linea di massima, con il De motu di Baliani che, egli si lamentava, ancora non aveva avuto neppure in una sola copia:

Io ho trattato la medesima materia, ma alquanto più diffusamente e con aggressione diversa; imperoché io non suppongo cosa nessuna se non la diffinitione del moto, del quale io voglio trattare e dimostrarne gl’accidenti, imitando in questo Archimede […]. lo mi dichiaro di volere esaminare quali siano i sintomi che accaggiono nel moto di un mobile il quale, partendosi dallo stato di quiete, vada movendosi con velocità crescente sempre nel medesimo modo, cioè che gl’ acquisti di essa velocità vadano crescendo non a salti, ma equabilmente secondo il crescimento del tempo; siché il grado di velocità acquistato, per esempio, in due minuti di tempo sia doppio dell’ acquistato in un minuto, e l’acquistato in tre minuti, e poi in quattro, triplo, e poi quadruplo, del medesimo che fu acquistato nel primo minuto; e non premettendo altra cosa nessuna, vengo alla prima dimostratione, nella quale provo, gli spatii passati da cotal mobile, essere in dupplicata proportione di quella de’ tempi, e sèguito poi a dimostrare buon numero di altri accidenti. De’ quali ella ne tocca alcuni, ma io molti più ve ne aggiungo, e per avventura più pellegrini, come V. S. Ill.ma potrà vedere nel mio Dialogo di tal materia, già due anni fa stampato in Amsterdam: del quale non me ne è venuto, salvo che di foglio in foglio mandato di là per le correttioni e per fabbricarne una tavola delle cose più notabili; di poi non me ne è pervenuto pur uno, e tuttavia so che ne sono stati sparsi per tutte le provincie settentrionali, e, quello che è più, intendo che in Roma ve ne sono capitati e che vi si vendono tre scudi l’uno; e questi per avventura possono essere quegli che, essendo pervenuti in Praga, furono immediatamente raccolti tutti da’ PP. Gesuiti, sicché né l’Imperatore istesso potette ottenerne una copia, havendo mandato il S.r Francesco Piccolomini, suo cameriere per haverle, come l’istesso S.r Piccolomini, tornato qua circa due mesi sono, a bocca mi replicò. Se mai me ne perverranno, non mancherò di inviarne uno a V. S. Ill.ma; intanto starò aspettando con desiderio di sentire i suoi pensieri intorno alli liquidi, alla mia mente molto oscura e piena di difficultà.

Galileo continuava parlando un poco del suo metodo, del suo lavorare in vari casi per ipotesi (argomento ex suppositione sopra il moto, in quella maniera diffinito) guidato sempre da Archimede. Comunicava infine a Baliani il seguito del suo lavoro e cioè la trattazione del moto dei proiettili, della forza della percossa, della resistenza dei materiali. A questo punto devono esservi state altre lettere tra i due che non possediamo. La prima lettera, successiva a quella vista, della quale disponiamo è una lettera di Baliani a Galileo del 1° luglio 1639 nella quale Galileo veniva ringraziato per avergli inviato il 20 giugno un libro de’ Movimenti locali [i Discorsi] che aveva letto con grandissimo gusto anche perché, per quanto avesse cercato in Europa, non era riuscito ancora a procurarsi una copia di tale lavoro. Baliani passava quindi a commentare ciò che aveva letto confrontandolo con il proprio metodo d’indagine che considera diverso da quello di Galileo che viene accusato di non far dipendere le sue conclusioni da esperienze:

Ringratio V. S. parimente della pacienza havuta in legger le mie cose e delle considerationi che vi fa. Io in vero ho giudicato che l’esperienze si debbano por per principii delle scienze, quando son sicure, e che dalle cose note per lo senso sia parte della scienza condurci in cognitione delle igniote. Non ricuso però in questo ciò che V. S. mi promette di questo particolare trattarmene un’altra volta, come anche io penso di raggionarne compitamente in un trattatello che col tempo penso di publicare in materia di loica, e mostrare come la scienza non opera altro in noi, e che il cercar le cause spetta ad un altro habito, detto sapienza, come ho accennato nella prefattione del libro de’ Moti, e sì come i principii delle scienze sogliano essere deffinitioni, assiomi e petitioni, che queste nelle cose naturali siano per lo più esperienze, e sopra tali son fondate l’astronomia, la musica, la meccanica, la prospetiva e tutte le altre.

Vi è una troppo grande valutazione dell’esperienza che tende a far sparire, almeno in questo modo di affrontare il problema, il ruolo dell’elaborazione teorica ed anche della possibilità di avanzare teorie anche se non immediatamente confortate dall’esperienza perché, a volte, l’esperienza non è realizzabile per mancanza di strumenti tecnici. Ma vi era anche un altro sottile motivo che spingeva Baliani a criticare la ricerca delle cause che iniziava a muovere Galileo. La questione si legava ancora ad Aristotele che vedeva nella ricerca delle cause un ambito estraneo alla fisica e quindi attinente alla metafisica. La stessa matematica che è in qualche modo fuori dall’esperienza veniva messa in discussione. Il fatto straordinario è che l’accusa di non operare adeguatamente con esperienze viene fatta a Galileo il quale, deve sempre essere tenuto presente con una adeguata storicizzazione delle questioni, era un apripista che aveva oltre al compito di rompere una gran quantità di pregiudizi, di impedimenti, ed addirittura un intero apparato culturale solidamente sedimentato in secoli. Ciò lo obbligava a fare varie cose che non soddisfacevano i puristi del cambiamento, come lo scrivere in volgare e parlare in modo discorsivo. Se si confrontano i testi di Torricelli e dello stesso Baliani, per fare solo due nomi, si trovano una serie di teoremi con relative dimostrazioni che fanno felici gli addetti ai lavori ma non comunicano nulla a chi deve entrare in questo nuovo mondo che utilizza non solo argomenti ma anche una logica differente. E’ facile dopo che Galileo ha fatto il grosso, per il quale si trovava arrestato ad Arcetri, dire che le cose non sono soddisfacenti perché vi sono poche dimostrazioni, poca matematica, e poche esperienze raccontate. Comunque Baliani diceva chiaramente ciò che pensava.

La lettera proseguiva con un paio di osservazioni abbastanza acide relative a ciò che Baliani non aveva trovato nei Discorsi. Aspettava di togliersi delle curiosità su cose lette nel Dialogo che sperava ora approfondite, in particolare voleva sapere come aveva fatto a contare i cinque secondi per un oggetto che cada da un’altezza di cento braccia.

Rispetto a quel che dice di haver scritto delle vibrationi del pendolo fatto nell’istesso tempo, e dell’osservatione de’ gravi che con pari velocità discendono, io non ho veduto altro, solo quel che scrive ne i Dialoghi del Sistema [il Dialogo sui Massimi sistemi, ndr]. Anzi che in quelli V. S. dice qualche cosa, di che io sperava che ne dovesse dar più distinto conto in questi, cioè di haver osservato che il grave discende di moto naturale per cento braccia in cinque minuti secondi d’ hora; sperava, dico, che dovesse dir con che ragione si è assicurata che sian cinque secondi, e massime V. S. dà conto distinto di altre esperienze fatte in simil materia.

Subito dopo Baliani entrava in critiche particolari e dettagliate su vari argomenti che aveva trovato nei Discorsi(12):

E finalmente, perché V. S. mi scrive che io le dica liberamente il mio senso, io le dico sicuramente che tutto ciò che ho detto di sopra non stimo che vi sia ponto di adulatione, perchè V. S. insegna al mondo molte cose nuove e bellissime, mostrando in che consiste che le machine picole non riescono in grande, e lo prova benissimo particolarmente all’ottava propositione del secondo Dialogo, alla quale io arrivai con grandissimo gusto. Mi par benissimo provato ove consista non solo la resistenza al rompersi delle corde, legne, pietre e metalli, ma anche dell’acqua, se ben di questa già V. S. me ne fece parte altre volte con sua lettera, in occasione che io le domandai aiuto in un siffone alto circa 40 braccia(13), che non riuscì: e tutti i discorsi in tal materia, che V. S. fa delle particelle di vacuo, ancorché io non ne sia totalmente sodisfatto, ad ogni modo le conosco per cose sotilissime e verissime, servendosi di propositioni di mattematica molto sottili e molto a proposito […]. Tali anche harei stimato ove ritrova la proportione fra l’acqua c l’aria, se non fusse che non mi è comparsa per nuova, perciò che V. S. con sua lettera altre volte me ne fece parte. Tutto il discorso del secondo Dialogo [è la Giornata Seconda dei Discorsi, quella che tratta di resistenza dei materiali, ndr] è parimente molto dotto, né io vi ho difficultà di consideratione: solo desiderei che V. S. havesse un tantino più dichiarato alla propositione prima, che il momento della forza in C al momento della resistenza è come e D alla metà di DA(14); ….

Seguono alcune puntuali obiezioni o perché Galileo è stato troppo sintetico o perché non è credibile che un’esperienza dia tali risultati o cose simili (vedo che V. S. ha saputo cacciarne molte conchiusioni, che non ho ritrovato io). Una osservazione era relativa ai vuoti disseminati che Galileo aveva supposto per rendere conto della condensazione e rarefazione ed al fatto che Galileo introduceva a proposito della dimensione dei supposti vuoti considerazioni sugli indivisibili, argomento che aveva sviluppato, da un punto di vista matematico, per anni con Bonaventura Cavalieri. Scriveva il nostro:

tutti i discorsi in tal materia, che V. S. fa delle particelle di vacuo, ancorchè io non ne sia totalmente sodisfatto, ad ogni modo le conosco per cose sotilissime e verissime, servendosi di propositioni di mattematica molto sottili e molto a proposito.

Altra osservazione riguarda la discussione che Galileo aveva fatto della traiettoria di un proiettile di archibugio. La strana posizione di Baliani prevedeva il semplice non credere che accadesse quanto Galileo affermava:

Da ciò che discorre […] par che, sparandosi in alto un’archibugiata, dovrebbe la palla far l’istessa passata, in distanza, verbi gr., di 10 palmi dall’archibugio, tanto nello scendere quanto nel salire; il che né credo che riuscirebbe in fatto, né pare che si possa sciorer per lo condensamento dell’aria, perciò che non è questa, per mio aviso, tale altezza che nello scendere il grave non osservasse la regola della duplicata proportione in tempi uguali.

In definitiva si tratta di osservazioni marginali. La conclusione di Baliani è la seguente:

Io vedo che l’ harò attediata, ma più mi converebbe attediarla se io volessi lodar, cosa per cosa, tutto ciò che per mio parere è degno di tal lode; perciò farò fine, con bacciar a V. S. le mani e con restar desideroso di ricever suoi commandamenti, e pregarle dal Signore vista, salute et ogni maggior prosperità.

Rispondeva Galileo il 1° agosto 1639 con una lunga lettera iniziando da quel grave che cade da 100 braccia in 5 secondi. Il discorso di Galileo è quello di uno scienziato che parla ad un tecnico pedante. Le esperienze in fisica devono poter fornire legge generali. Non si può fare una esperienza per un oggetto in caduta da 100 braccia e poi da 110 braccia e poi da 200 braccia e poi dal numero di braccia a piacere. Occorre fare un certo numero di esperienze, ricavare una legge che poi deve essere valida per qualunque situazione. Non è pensabile che ogni caso che differisca di un poco da quello sperimentato debba prevedere una nuova esperienza. Sarebbe la paralisi e la condanna della fisica all’inutilità. Quanto ho ora detto, lo diceva Galileo nel modo didascalico seguente, mostrando un qualche fastidio:

V. S. Ill.ma mi dice che volentieri harebbe sentito 1’artificio col quale io mi sia potuto assicurare che il grave descendente a perpendicolo, partitosi dalla quiete, passi cento braccia di altezza in cinque minuti secondi. Qui due cose si cercano: la prima è il tempo della scesa per le cento braccia, la seconda è il trovare qual parte sia questo tempo delle 24 hore del primo mobile. Quanto alla prima operatione, la scesa di quella palla che io fo scendere per quel canale ad arbitrio nostro inclinato, ci darà tutti i tempi non solo delle cento braccia, ma di qualsivoglia altra quantità di caduta perpendicolare, atteso che, come ella medesima sa e dimostra, la lunghezza del detto canale, o vogliamo dire piano inclinato, è media proporzionale tra la perpendicolare elevatione di detto piano e la lunghezza di tutto lo spazio perpendicolare che nel medesimo tempo si passerebbe dal mobile cadente: come, per esempio, posto che il detto canale sia lungo 12 braccia, e la sua perpendicolare elevazione sia mezo braccio, un braccio o due, lo spazio passato nella perpendicolare sarà braccia 288, 144 o 72, come è manifesto. Resta hora che troviamo la quantità del tempo delle scese per il canale. Ciò otterremo dalla ammirabile proprietà del pendolo, che è di fare tutte le sue vibrationi, grandi o piccole, sotto tempi eguali. Si ricerca, pro una vice tantum, che dua, tre o quattro amici curiosi e pazienti, havendo appostata una stella fissa che risponda contro a qualche segno stabile, preso un pendolo di qualsivoglia lunghezza, si vadano numerando le sue vibrationi per tutto il tempo del ritorno della medesima fissa al primo luogo; e questo sarà il numero delle vibrationi di 24 hore. Dal numero di queste potremo ritrovare il numero delle vibrationi di qualsivoglino altri pendoli minori e minori a nostro piacimento; siché se, vgr.[è l’abbreviazione di ‘verbi gratia’ ed equivale al nostro ‘per esempio’, ndr], le numerate da noi nelle 24 hore fossero state, vgr., 234 567, pigliando un altro pendolo più breve, col quale uno numeri, per esempio, 800 vibrationi mentre che l’altro numerasse 150 delle maggiori, già havremo per la regola aurea il numero delle vibrationi di tutto il tempo delle 24 hore: e se con queste vibrationi vorremo sapere il tempo della scesa per il canale, potremo con la medesima agevolezza ritrovare non solo i minuti primi, secondi e terzi, ma quarti e quinti, e quanto più ci piacerà. Vero è che noi potremo passare a più esatte misure con havere veduto et osservato qual sia il flusso dell’ acqua per un sottile cannello, perchè raccogliendola, et havendo pesata quanta ne passa, vgr., in un minuto, potremo poi, col pesare la passata nel tempo della scesa per il canale, trovare l’esattissima misura e quantità di esso tempo, servendoci massime di una bilancia così esatta che tira ad un sessantesimo di grano. Questo è quanto all’ artificio; il quale penso che ella stimerà esquisitissimo, ancorché poi volendo sperimentare se quello che io scrissi delle 100 braccia in cinque secondi sia vero, lo trovasse falso, perchè per manifestare la estrema gofferia di quello che scriveva et assegnava il tempo della caduta della palla d’artiglieria dall’ orbe lunare, poco importa che i cinque minuti delle 100 braccia siano o non siano giusti.

Galileo passava quindi all’osservazione di Baliani sui supposti vuoti per rendere conto della condensazione e rarefazione, fornendo un’altra lezione al fisico genovese: a volte è necessario avanzare delle teorie che ci forniscano modelli di comportamento delle cose che studiamo restando comunque pronti ad abbandonarli quando ne verifichiamo in ulteriori prove o speculazioni la fallacia:

Che V. S. Illustrissima, benché approvi quelle sottigliezze che io arreco, in proposito di quei vacui disseminati, per la esplicatione della condensatione e rarefatione senza la necessità di introdurre la penetratione dei corpi o gli spatii quanti vacui, soggiunga poi di non restare intieramente appagato, io non me ne maraviglio, dovendo noi con l’intelletto fare una mescolanza di infiniti e di indivisibili, quelli per la troppa grandezza, e questi per la piccolezza, soverchiamente sproportionati all’ intelletto nostro, terminato e finito: e bene a me sarebbe carissimo il sentire qualche sua contemplatione in proposito di questi due effetti, ché sono sicuro che sentirei concetti molto più rationabili di quelli che sono stati sin qui arrecati da gl’ altri filosofi.

La successiva risposta di Galileo riguardava l’insoddisfazione di Baliani relativa alla propositione prima della Giornata seconda dei Discorsi, dove Galileo, secondo Baliani, avrebbe dovuto dire che il momento della forza in C al momento della resistenza è come e D alla metà di DA (si riveda in proposito la nota 14). Scriveva Galileo:

Quanto al desiderare che ella fa di essere assicurata che nella mia propositione prima del secondo Dialogo la forza della resistenza habbia la medesima proportione che CB alla metà di BA, mi pareva che fusse assai chiaro, mentre che si parla di prismi o di cilindri, intorno al centro de’ quali siano circunfuse resistenze di eguali momenti: nella quale operatione casca il medesimo accidente che interviene nel vette AB, il cui sostegno sia in C, dove posti nella

B___________|____________________________A

C

minore distanza CB quantisivogliano pesi eguali, pendenti da distanze eguali, faranno la medesima resistenza alla forza posta in A, che se tutti i detti pesi, ridotti in un solo, pendessero dal mezo di BC. E quando sopra di ciò gli restasse pure qualche dubbio (il che non credo), tenterò con più distinta dimostratione di rimoverlo.

Riguardo all’altra questione posta da Baliani, quella relativa all’elevazione e quindi ricaduta del proiettile di archibugio, Galileo, ancora con grande pazienza, spiegava:

Che poi l’impeto della palla descendente dalla altezza dove dalla forza del fuoco fu cacciata, non racquisti, tornando indietro, giunta le dieci braccia vicina all’archibugio, che ella ebbe quando da principio fu scaricata, da me è tenuto per effetto verissimo; ma questo non altera punto la mia propositione, nella quale io dico che il grave descendente da alto racquista, nei medesimi luoghi della scesa, della forza che era bastante a rispingerlo in su, quando ne’ medesimi luoghi si ritrovò salendo. Ma questo effetto niente deroga dalla mia prima opinione e proposta, e forse da quello che già si legge nei luoghi da lei citati raccor si potrebbe; ma è vero che, senza aggiungere io alcune nuove osservationi, forse non potrebbe agevolmente esser compreso. Ma il produrle ricerca un poco più di ozio e di quiete di mente di quella che di presente io posseggo: lo farò altra volta, quando ella pure me lo richiegga.

La lettera si avviava alla conclusione e Galileo poteva ammettere che qualcosa non era certamente spiegata come egli avrebbe voluto. Accettava una obiezione di Baliani dicendo però che anche egli aveva usato la stessa proposizione alla quale faceva obiezione:

Che poi il principio che io suppongo […] non gli paia di quella evidenza che si ricercherebbe ne’ principii da supporsi come noti, gli lo voglio concedere per hora, ancorché ella medesima faccia l’istessa suppositione, cioè che i gradi di velocità acquistati sopra l’ orizonte da’ mobili descendenti per diversi piani dalla medesima altezza siano eguali.

La parte finale riguardava invece le gravi disfficoltà che aveva avuto Galileo nello scrivere quest’ultimo lavoro, difficoltà aggravatesi sempre più con il passare del tempo.

Hor sappia V. S. Ill.ma, che doppo haver perso la vista, e per conseguenza la facoltà di potere andare internando in più profonde propositioni e dimostrationi che non sono le ultime da me trovate e scritte, mi sono andato nelle tenebre notturne occupando intorno alle prime e più semplici propositioni, riordinandole e disponendole in miglior forma et evidenza; tra le quali mi è occorso di dimostrare il sopradetto principio nel modo che a suo tempo ella vedrà, se mi succederà di havere tanto di forze che io possa migliorare et ampliare lo scritto e publicato da me sin qui intorno al moto, con aggiungervi altre speculationcelle et in particolare quella attenente alla forza della percossa, nell’ investigatione della quale ho consumate molte centinaia e migliaia di bare, e finalmente ridottala ad assai facile esplicatione, siché altri in manco di mez’ hora di tempo potrà restarne capace. […]

Baliani rispondeva a questa lettera il 19 agosto 1639 con uno scritto in cui continuava ad insistere sui medesimi dettagli affermando che sembrava impossibile che accadesse così e, di fatto, continuando a mettere in dubbio sia ciò che Galileo scriveva, sia facendo finta di non capire le spiegazioni di fondo che Galileo gli forniva. INoltre si diceva soddisfatto delle risposte ma proseguiva con gli stessi quesiti. Ricominciò con la questione del grave che cade da 100 braccia in 5 secondi non soddisfatto del modo per misurare il tempo, mediante un pendolo tarato sull’arco delle 24 ore, che Galileo gli aveva comunicato. Questa volta richiamava la pretesa autorità di un altro che, per somma felicità di Galileo e per rendere conto della perfidia di Baliani, era un gesuita, padre Niccolò Cabeo (1586-1650). Scriveva un qualcosa che da un punto di vista fisico è profondamente errato e cioè che la misura si deve fare con un solo determinato strumento. Affermava cioè che occorreva disporre di un pendolo che facesse l’oscillazione in un secondo in modo da poter contare con facilità i 5 secondi:

Vedo ciò che mi dice del modo di assicurarsi che il grave discenda per cento braccia in cinque secondi, il che tutto camina benissimo. Io hebbi tal pensiero per altra strada, e stimai che a questo dovesse giovare il ritrovar un pendolo di tal longhezza che facesse le’ vibrationi precisamente in un minuto secondo; e perchè è cosa che richiede diligenza e patienza, pregai il Padre Nicolò Cabeo, che mi pareva atto a ciò et a molto maggior cosa, che volesse cercarlo, et esso mi scrisse da’ Ferrara di haverlo fatto, e me ne mandò la misura, che è come questa che è qui in margine [si tratta di una semplice linea verticale lunga 22,3 centimetri con estremi E e D, ndr]: ove dice che il filo ha da esser longo quanto ED, e nel D sia il centro della palla grave da applicarvisi, dicendo che in un secondo ritorna la palla nel luogo di dove partì. Questo, come V. S. vede, serve per un horrologgio da misurar molte cose che richiedono tempo breve, e particolarmente servirebbe a questi (sic) di misurar la scesa del grave, ove fose una torre altissima.